今回は随時改定について取り上げます。

月額変更届を提出する手続きであることから、通称「月変」と呼ばれます。

目次

- 随時改定とは

- 月額変更届の留意事項

- 新しい標準報酬月額への改定時期

随時改定とは

毎年1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されます。

しかし、昇給や降給などによって報酬の額に著しい変動があったときは、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、次回の定時決定を待たずに報酬月額の変更を行います。

これを随時改定といい、その届出を月額変更届と言います。

随時改定は、次の3つの全てに該当した時に行われます。

1つでも欠ければ届出は必要ありません。

- 固定的賃金の変動

- 固定的賃金の変動があった月以降の継続した3ヶ月の支払い基礎日数が全て17日以上(短時間労働者は11日以上)

- 変動月以降の継続した3ヶ月の報酬の平均値に基づく標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある

固定的賃金の変動とは、支給額・支給率が決まっているものです。

例えば、基本給(月給、週給、日給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、資格手当などです。

変動があった場合とは、昇給、降給だけでなく、

賃金体系の変更(日給から月給への変更など)

日給や時間給の基礎単価(日当・単価)の変更

請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

固定的な手当の変更、基礎単価の変更

を指します。

非固定的賃金とは、稼働実績などによって決まるもので、例えば残業手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、皆勤手当などが該当します。

月額変更届の留意事項

支払い基礎日数の確認: 固定的賃金が変動した月から連続3ヶ月の支払い基礎日数が1ヶ月でも17日未満(短時間労働者は11日未満)の月がある場合は、他の要件が該当していたとしても随時改定は行いません。

パートも17日未満の月の有無で判断します。

報酬月額の対象: 3ヶ月の報酬月額の平均を算出する時は、固定的賃金だけでなく時間外手当等の非固定的賃金も含めて総額で計算します。

上がり・上がり、下がり・下がりの原則: 固定的賃金が下がったにも関わらず、非固定的賃金が上がって2等級以上、上がった場合、またはその逆の場合は随時改定は行いません。

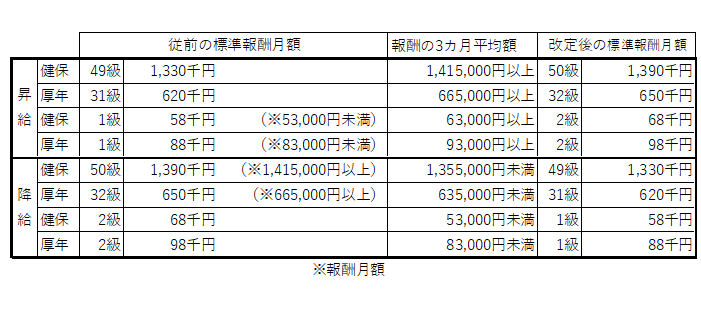

上限下限の特例: 標準報酬等級の上限、下限の等級は、報酬が大幅に上がったり下がったりしても2等級以上の差が生じないため、下記の表に該当したような場合は、差は1等級ですが、実質的に2等級以上の差が生じたとして随時改定を行います。

年平均額の報酬月額で随時改定したいとき: 固定的賃金の変動があり、月額変更届に該当するものの、業務の性質上、繁忙期に業務が集中する等、非固定的賃金が著しく増加することが例年見込まれる場合は、次の3つのすべてに該当する場合、年間平均による保険者算定を申し立てることができます。

- 現在の標準報酬月額と通常の随時改定による報酬月額に2等級以上の差がある。

- 非固定的賃金を年間平均した場合の3カ月間の報酬の平均額と通常の随時改定による報酬月額に2等級以上の差がある。

- 現在の標準報酬月額と、年間平均した場合の報酬月額との差が1等級以上ある。

新しい標準報酬月額への改定時期と適用時期

月額変更届の改定時期と提出時期は、ともに固定的賃金の変動月から4ヶ月目です。

たとえ賃金が下がったとしても、3ヶ月間は保険料は下がりません。

降給などで月変に該当したとしても、実際に保険料が下がるのは4カ月目です。

給料は下がるけど保険料は下がらない、という状況が3カ月続きますので、従業員にはあらかじめ説明しておきたい事項になります。

ただし例外として、60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、所定の手続により、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。

適用時期は、

改定が1~6月の場合は、その年の8月まで

改定が7月~12月の場合は翌年の8月まで

です。

以上が、 社会保険の随時改定(月額変更届)の概要と留意点 になります。

この届出を忘れると、算定の時に年金事務所から指摘され、遡って標準報酬月額の修正となる可能性があります。

保険料が上がる場合は被保険者負担分も複数月分となり、一度に被保険者に負担を求めると、もめるかもしれません。

注意しましょう。

そして健康保険・厚生年金で6月の給与というときは、6月に支給日がある給与のことです。

その点も押さえておきましょう。

==================================