令和7年6月に改正労働施策推進法が施行され、事業主にカスハラ対策、就活等セクハラ対策が義務付けられました。

施行日は、交付日から1年6ヶ月以内となっています。

企業はどのような対応が必要なのでしょうか。

目次

- カスハラ対策の義務化

- 求職者等に対するセクハラ対策の義務化

- 就業規則の規程例

カスハラ対策の義務化

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素を全て満たすものです。

1 顧客、取引先、施設利用者、その他の利害関係者が行う、

2 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

3 労働者の就業環境を害すること。

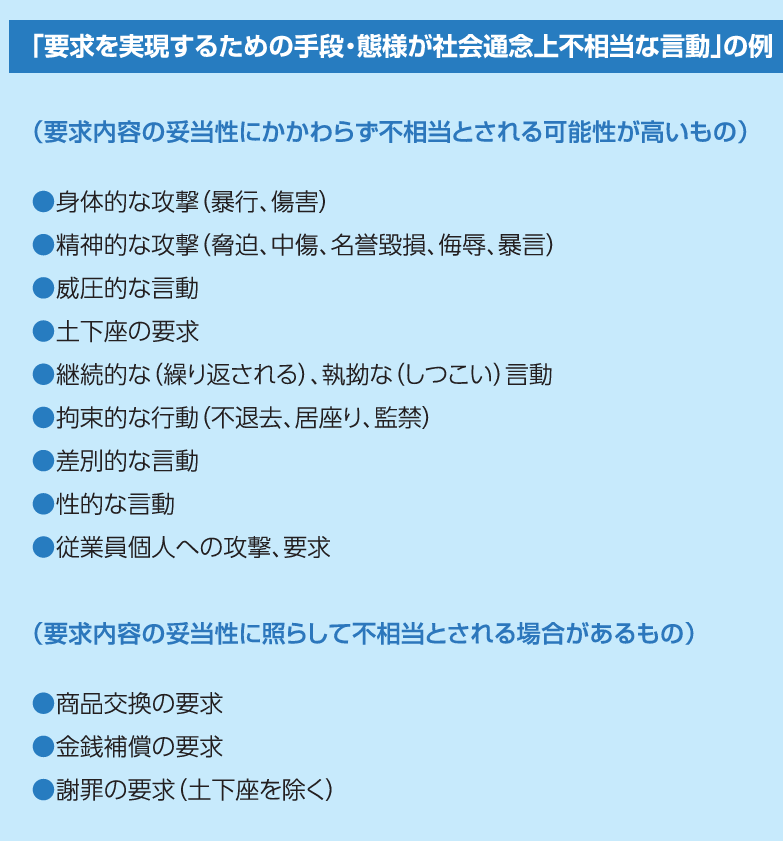

社会通念上許容される範囲を超えた言動の例としては、以下のようなものとされています。

事業主が講ずべき措置とは、

事業主の方針などの明確化およびその周知・啓発、

相談体制の整備・周知、

発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

とされています。

具体的な措置の内容などは、今後、指針において示される予定です。

求職者等に対するセクハラ対策の義務化

求職者等就職活動中の学生やインターンシップ生などに対しても、セクシャルハラスメントを防止するための必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。

これについても、事業主が講ずべき具体的な措置の内容などは、今後、指針において示される予定とされています。

就業規則の規定例

今回義務化されたカスハラ対策、就活等セクハラ対策の交付は1年6ヶ月以内とされていますので、今すぐ対策が必要というわけではありませんが、今後、事業主が講ずべき具体的な措置の内容等が指針で示された場合、対応が必要になります。

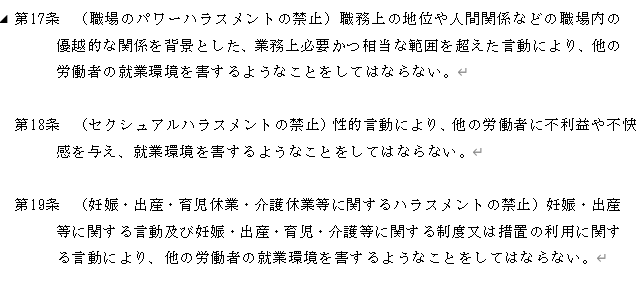

現状でも、いわゆるパワハラ(労働施策総合推進法)、セクハラ(均等法)、マタハラ(育介法)対策については事業主の義務とされています。

法令遵守の観点からも、雇用管理上の措置が必要です。

就業規則の規程としては、たとえば上記のような規程が考えられます。

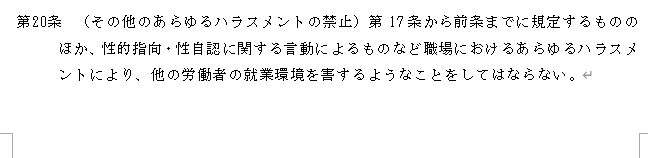

ただし、労務管理の観点からはその他のハラスメントにも注意したいところです。

たとえば、上記のような規程も必要と思います。

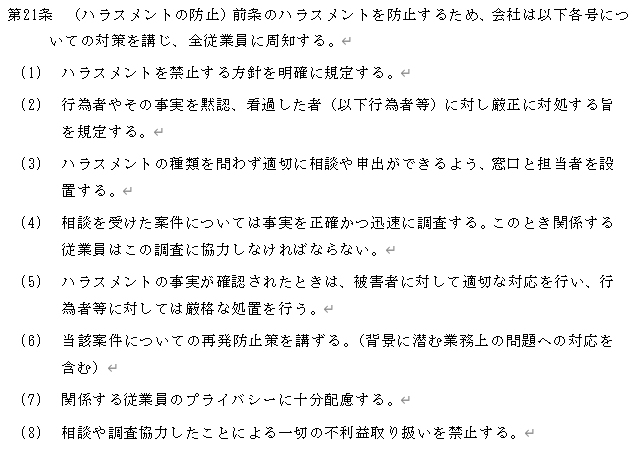

パワハラ防止のための措置義務が、令和4年4月1日より中小企業においても義務化されています。

この措置義務は10項目ですが、それをまとめたものが以下の規程例です。

各々の会社の実情に合った具体的な記載が必要です。

(出典 厚生労働省) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

カスハラ対策、求職者等に対するセクハラ対策の義務化 について 解説しました。

==================================