令和7年度分の国民健康保険料の決定通知書が6月に届きましたので、保険料を確認してみました。

- 令和7年度の国民健康保険料をチェック

- 医療保険制度

- 国民健康保険と健康保険の保険料負担

令和7年度の国民健康保険料をチェック

まず、国民健康保険の保険料は、市町村ごとに決められています。自分は足立区に住んでいますので、令和7年度の足立区の保険料について見ていきます。

国保の保険料は健康保険の保険料とは違い、

前年(令和6年中)の総所得 ー 43万円(一律) = 保険料算定基礎額

を基に計算します。前年の総所得は、年末調整や確定申告等により各市町村が把握します。前年の総所得が43万円以下なら、保険料が0円になるのかというと、原則そうはなりません。1人当たりに対して保険料がかかる均等割り部分の保険料が、かかります。令和7年度で足立区の場合、80,900円です。

たとえば、年間の総所得が0円だったとしても、国民健康保険の被保険者であれば80,900円の保険料の支払い義務が生じます。

足立区の国保の保険料は、均等割と所得割に分かれていて、以下のようになっていました。

| 令和7年度 | 均等割 | 所得割料率 | 世帯限度額 |

|---|---|---|---|

| 医療分保険料 | 47,300 | 7.71% | 660,000 |

| 支援金分保険料 | 16,800 | 2.69% | 260,000 |

| 介護分保険料 | 16,600 | 2.25% | 170,000 |

令和6年度よりも、均等割の額と所得割料率が少し下がっていました。

理由として、

- 令和7年度の1人当たりの医療費推計額が令和6年度より下がったこと

- 医療分の賦課限度額を1万円引き上げ、中間所得層や低所得層の負担を軽減したこと

の2つを上げています。

医療保険制度

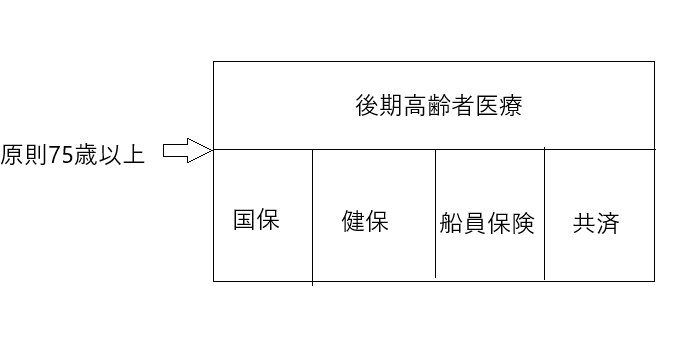

日本の医療保険については、75歳までは保険者ごとに制度が分かれています。75歳以上は後期高齢者医療制度に加入することになります。上図のイメージです。

平成30年度から、これまでの市区町村に加え、都道府県も国民健康保険の運営を担うことになり、都道府県等国保と呼ばれることもあります。

保険料率の決定、付加・徴収は各市町村が担っており、保険料は市町村ごとに異なります。

保険給付については、療養の給付や療養費は、健康保険と基本的に同じです。傷病手当金や出産手当金は、国民健康保険では任意給付とされていて、実際にも給付はありません。傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合の給付です。無職の人も加入している国民健康保険に傷病手当金がないのは、当然とも言えます。

また、被扶養者という考え方は国民健康保険にはありません。

船員保険については、健康保険より有利な給付があります。

たとえば傷病手当金について、健康保険では必要な、継続3日間の待期期間が必要なかったり、行方不明手当金という給付があったりします。船員さんはもともと過酷な業務であったため、その分給付も手厚くなっています。

共済組合も医療保険の保険者になっており、基本的に独立採算制で、それぞれ独自の給付があったりします。

国民健康保険と健康保険の保険料負担

国民健康保険も健康保険も医療機関での窓口負担は、原則どちらも3割負担で変わりません。

保険料についてはどうでしょうか。

国民健康保険が前年の総所得をベースに計算することに対し、健康保険は税金等が引かれる前の月額の額面をベースに計算します。

また、市町村ごとに計算方法が異なります。

よって単純な比較はできませんが、被扶養者の考え方がなく均等割があること、所得割料率も健康保険料率と比較して低くないことを考えると、特に被扶養者がいる世帯にとっては、国民健康保険の保険料負担は大きいと感じます。