就業規則の基本と注意点 作成義務・記載事項・制裁規定を解説 します。

- 作成と届出と周知

- 絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項と任意的記載事項

- 制裁規定の制限

作成と届出と周知

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。届出の際は、労働者代表の意見書の添付が必要です。その根拠となるのは、以下の労働基準法89条です。

(作成及び届出の義務)

e-gov 法令検索 労働基準法89条より https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

就業規則の周知義務を課していることや、労働契約よりも就業規則の方が優先することからも、人を雇用する場合には、10人未満であっても作成しておいた方がいいです。

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項と任意的記載事項

就業規則の記載内容も労働基準法89条により決められています。

労働基準法第89条の1、2、3を絶対的必要記載事項と言います。もし、決まってないのであれば決める必要があります。

労働基準法第89条の3の2~10を相対的必要記載事項と言います。

「・・・をする場合においては、」という表現からも分かる通り、その取り決めをするのであれば、記載しなければなりません。記載してもしなくてもどちらでもいい、というものではありません。

記載してもしなくてもどちらでもいい、という事項は、任意的記載事項と言います。労働条件とは直接的な関係のない、社是を記載したりします。

制裁規定の制限

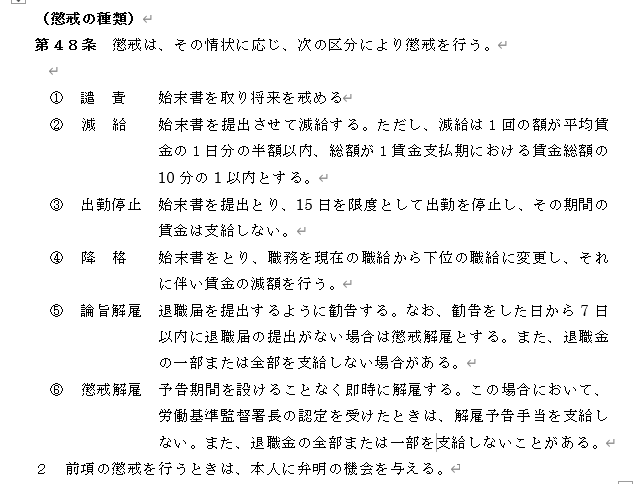

制裁の定めをする場合には、就業規則に定めなければなりません。たとえば、下図のように定めます。

懲戒の種類は、一般的に、

戒告、譴責、減給、出勤停止、昇給停止、降給降格、論旨解雇、懲戒解雇

があります。左から右へ行くほど重い懲戒となります。

この中で、減給に関しては、法律上の制限があります。

(制裁規定の制限)

e-gov 法令検索 労働基準法91条より https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

どのような行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律で規定しなければならないという原則を罪刑法定主義といいます。逆に言うと法律で定められていない行為は犯罪とみなされず、処罰されないことになります。

就業規則においてもこの考え方が、取られます。就業規則に書かれていない行為は、処罰できないことになります。そして、就業規則は法的規範を持つとされています。仮に労働者とのトラブルで裁判にまで発展すると、就業規則を作成していなかったり、周知されていなかったり、懲戒の規程が適切でない場合、会社側は不利な立場になりやすいです。

労働者を一人でも雇えばトラブルの可能性はあります。これも労働者が10人未満であっても就業規則を作成すべき理由の一つです。