令和7年度の育児介護休業法の改正等により、就業規則や育児介護休業規程の見直しを検討している事業主もいるかと思います。混同しやすい3つの制度について見ていきます。

- 所定労働時間の短縮とは

- 所定外労働の制限とは

- 時間外労働の制限とは

所定労働時間の短縮とは

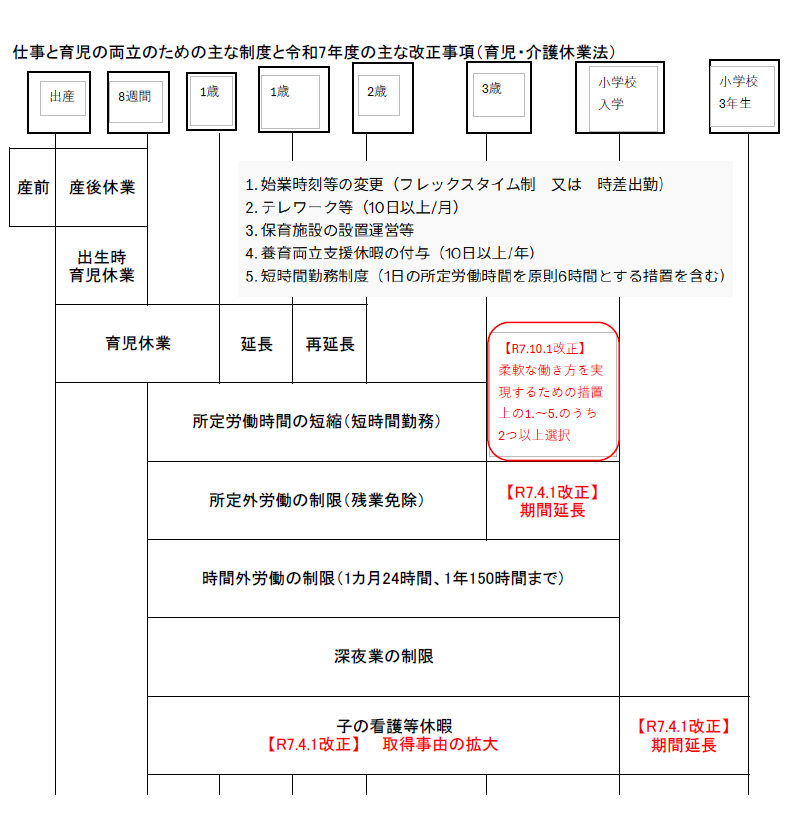

仕事と育児の両立のための主な制度を改めて確認してみます。

上図の中段あたりにありますが、3歳未満の子を養育する労働者については、所定労働時間の短縮措置が義務とされています。

このうち、所定労働時間の短縮措置については、3歳未満の子を養育する労働者から申し出があった場合には、事業主は、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない、というものです。

事業主に導入が義務づけられている所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とするものを含まなければならないとされています。

所定労働時間の短縮措置の申出をすることができるのは、

3歳未満の子を養育する労働者であって、

現に育児休業をしていないものです。

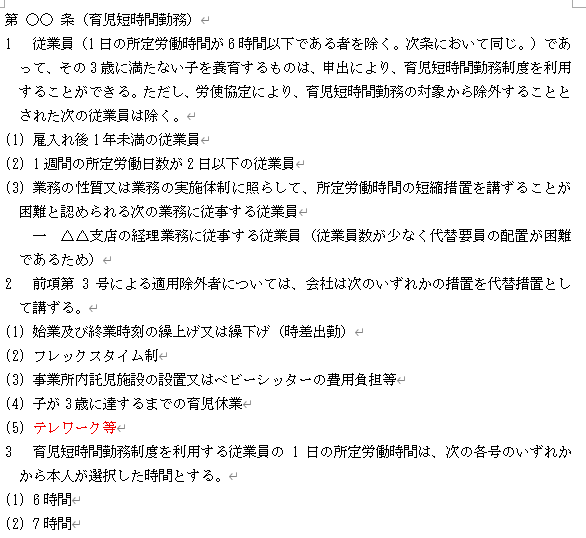

また、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」については、労使協定により「所定労働時間の短縮措置」の適用を除外することができますが、この場合、事業主は適用除外となった労働者に関し、代替措置として「育児休業に関する制度に準ずる措置」又は「始業及び終業時刻の繰上げ又は繰下げ(時差出勤)」を講じなければならないとされています。

たとえば、規程としては次のようなものが考えられます。

所定外労働の制限とは

令和7年4月の改正で期間延長になった制度が、所定外労働の制限です。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者については、当該子を養育するために請求があった場合においては、所定労働時間を超えて労働させることができません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではありません。

所定外労働の制限は、日々雇用される者および労働基準法41条で労働時間等に関する規定が適用除外となる労働者は適用が除外されます。また、事業所で労使協定を締結すれば、

雇入れから1年未満の者

週の所定労働日数2日以下の者

について適用を除外することができます。

規程の変更例については、2025年改正:育児・介護休業法のポイントと就業規則見直しの実務対応のブログも参考になります。

時間外労働の制限とは

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主は制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならないとされています。ただし、次の者については、時間外労働の制限を請求できないとされています。

- 日々雇用される者

- 労働基準法41条で労働時間等に関する規定が適用除外となる労働者

- 雇用された期間が1年に満たない労働者

- 1週間の所定労働日数が2日以下の者

また、時間外労働の制限の請求は、制限時間(1カ月以上1年以内の期間に限る。)について、制限開始予定日および制限終了予定日とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならないとされています。この請求は何回でも行うことができるとされています。

また、先に出てきた「所定外労働の制限」を受ける期間と「時間外労働の制限」を受ける期間とは重複することはできません。

そして、 時間外労働の制限の対象となるのは、法定労働時間(1週間につき40時間、1日につき8時間。なお、一部特例あり。) を超える時間外労働についてですが、変形労働時間制やフレックスタイム制の場合も対象となります。 なお、フレックスタイム制の場合には、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間について時間外労働としてカウント(なお、一部特例あり。)されます。

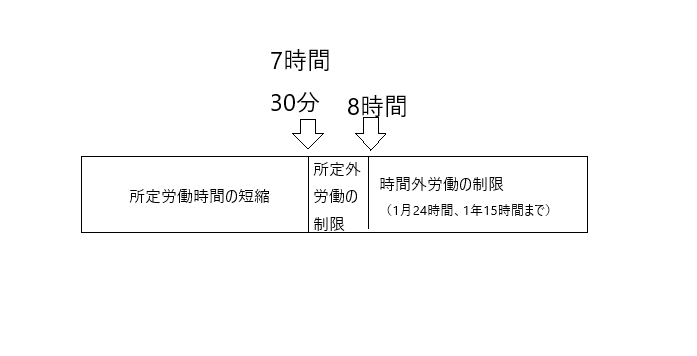

原則の1日8時間、週40時間の労働時間制度を採用している会社で、1日の所定労働時間が7時間30分の会社があった場合、次の図のようなイメージです。