第9次社会保険労務士法の改正についてです。

令和7年6月25日に改正法が交付され、一部を除いてその日に施行されています。

目次

- 目的条文から使命規程へ

- 労務監査に関する業務の明記

- 訴訟代理人を代理人へ改める

目的条文から使命規程へ

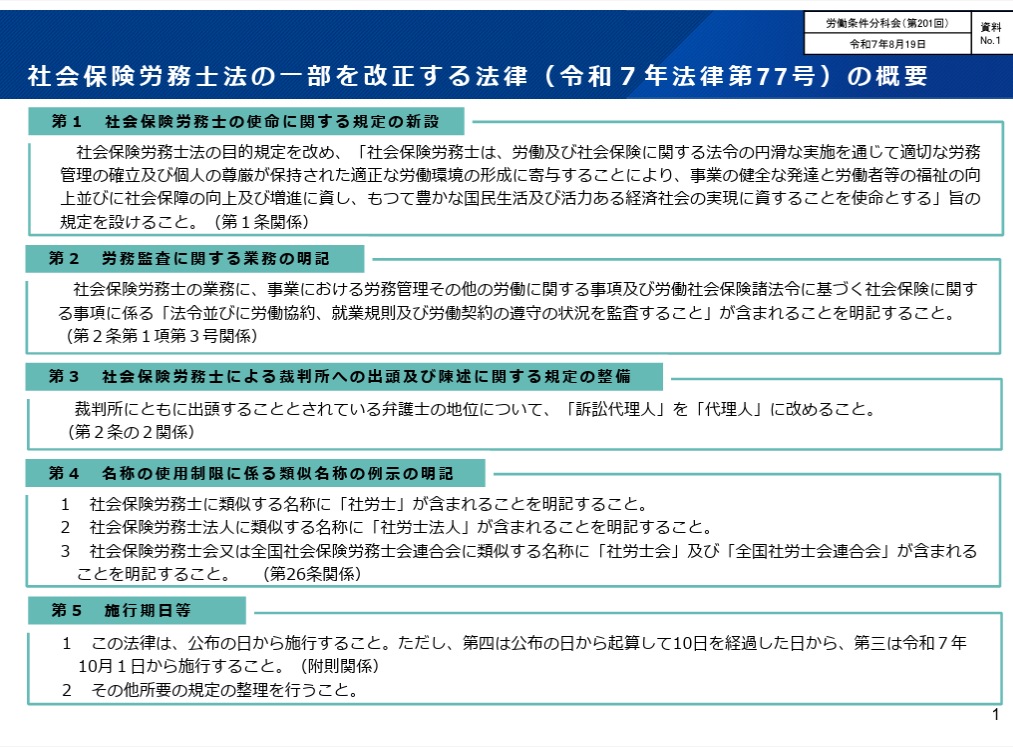

社労士法改正の概要は、以下の通りです。

- 社会保険労務士法の目的規定の改正:目的規定から使命規定へ

- 労務監査に関する業務の明記

- 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備

- 名称の使用制限にかかる類似名称の明記

上記の概要のような社会保険労務士法の改正が行われました。

まず、第1条の目的条文が改正されています。

条文の中に「適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与する・・」という文言が入り、「使命とする」旨の規定が設けられました。

1条が大きく変更されました。

現在、少子高齢化や就業環境の変化により、企業も働く人も労働環境が大きく変わってきています。

このような現状に対して、社会保険労務士が果たす役割、責任、重要性も高まってきているという背景があると考えられます。

労務監査に関する業務の明記

社会保険労務士の業務というのは、大きく分けると1号業務、2号業務、3号業務に分けられます。

1号業務というのは、

- 申請書等の作成(労働社会保険諸法令に基づき行政機関等に提出する申請書等を作成すること)

- 提出代行(申請書等についてその提出に関する手続きを代行すること)

- 事務代理(労働社会保険諸法令に基づく申請等について、または当該申請等にかかる行政機関等の調査・処分に関し、当該行政機関等に対してする主張・陳述について代理すること)

- 紛争解決手続き代理業務(個別労働紛争に係るあっせん・調停等の手続について紛争の当事者を代理すること(特定社労士に限る))

が該当します。

2号業務というのは、帳簿書類の作成(労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること)を言います。

帳簿書類というのは、賃金台帳や就業規則、労働者名簿などが該当します。

3号業務は、相談指導業務です。

労務管理その他労働に関する事項及び社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導することを言います。

3号業務は社会保険労務士の独占業務ではありません。

労務監査については、これまでも業務として行われていましたが、改めて労務監査に関する業務が相談、指導の業務に含まれるということをはっきりと法律の条文に明記されました。

相談指導の業務が拡大されるとか、縮小されるという解釈ではありません。

しかし、法律に明記することによって今後業務が拡大される可能性は高いと考えられます。

訴訟代理人を代理人へ改める

「訴訟代理人」を「代理人」に改めることにより、非訟事件(訴訟事件以外の事件)についても、社会保険労務士が補佐人として出頭することができるようになりました。

非訟事件の代表例に労働審判がありますが、労働審判や民事調停の場においても補佐人として出頭、陳述できるようになりました。

これらの改正により、社会保険労務士への懲戒処分は増える可能性もあります。

今回は、 第9次社会保険労務士法改正の概要と今後の展望 について書きました。

労働法遵守、人的資本経営といった言葉にあるように、労務管理の需要は高まっていると思いますが、経済的な業務範囲の拡大につなげられるかは、会社が求めるサービスを提供してその社会的使命を果たせるかどうかにかかっているのでしょう。

==================================