2025年4月より、育児介護休業法が改正になっております。

目次

- 男性の育児休業取得率等の公表

- 柔軟な働き方を実現するための措置(10/1施行)

- その他の4月1日からの改正事項

男性の育児休業取得率等の公表

これまで労働者数が1001人以上の企業に育休取得率等の公表が義務付けられていましたが、改正により対象が301人以上の企業に拡大されます。

事業年度終了後おおむね3か月以内に公表することとされていますので、3月決算の場合は、6月末が公表期限の目安となっています。期限までに「両立支援の広場」等での公表が求められています。

柔軟な働き方を実現するための措置(10/1施行)

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、以下の1~5の中から2つ以上を選択して就業規則等に規定することが義務化されます。措置を講じる際には、事前に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞くこととされています。

一定の準備期間が必要になります。ニーズを踏まえ、事業所の実態に合った措置を規定し、10月以降希望する労働者が利用できるようにしましょう。

- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制 又は 時差出勤)

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等

- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)

- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)

3番は、規模の小さい事業場では難しいかもしれません。2番は業種によるところが大きく、できない業種もあるでしょう。1,4,5番が、一般的には選択肢として検討できそうです。

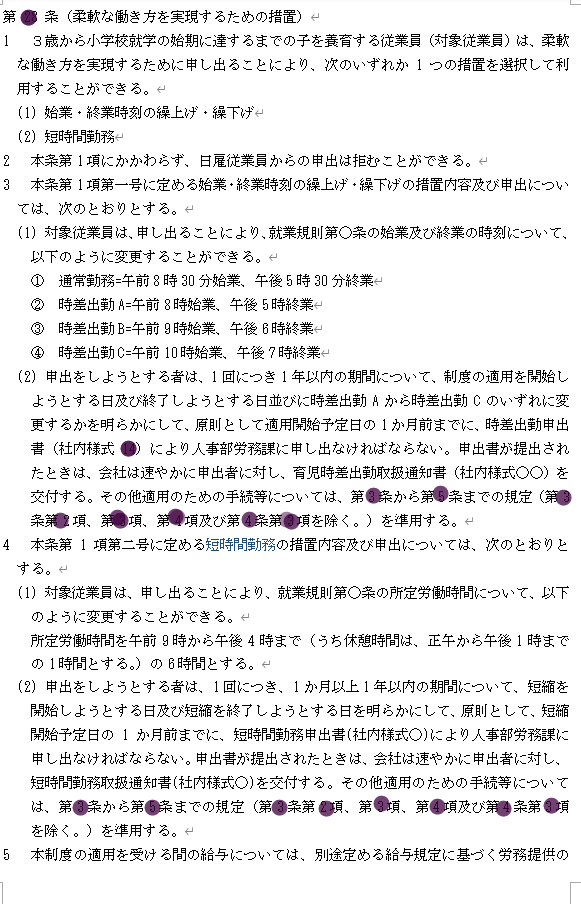

たとえば、1の措置として、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤)を講じ、もう1つの措置を5の短時間勤務制度とした場合、以下のような規程を新たに作成することになります。

規程を追加するなら、Wordのアウトライン機能が便利です。

その他の4月1日からの改正事項

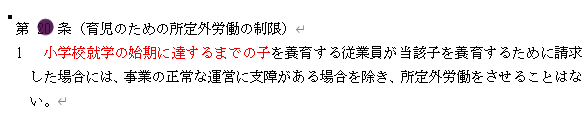

このほか、令和7年4月1日から、以下についても改正されています。

- 介護に直面する前(40歳等)の労働者、介護に直面した旨の申し出をした労働者に対し、介護休業・介護休業給付等の制度や申し出先(例:人事部など)の情報提供等を行うことが義務化

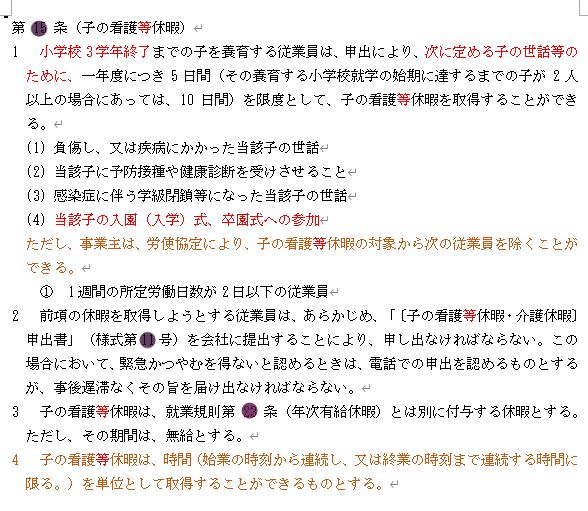

- 子の看護休暇の取得理由について、病気・けが、予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式・卒園式を追加し、名称を「子の看護等休暇」に変更

- 子の看護等休暇の対象者を小学校3学年終了までの子を養育する労働者に拡大

- 子の看護等休暇および介護休暇について、労使協定で除外可能な労働者を「週の所定労働日数が2日以下の者」に限定 等

現状の育児介護休業規定を見直してみましょう。

たとえば、以下のように変更することになります。

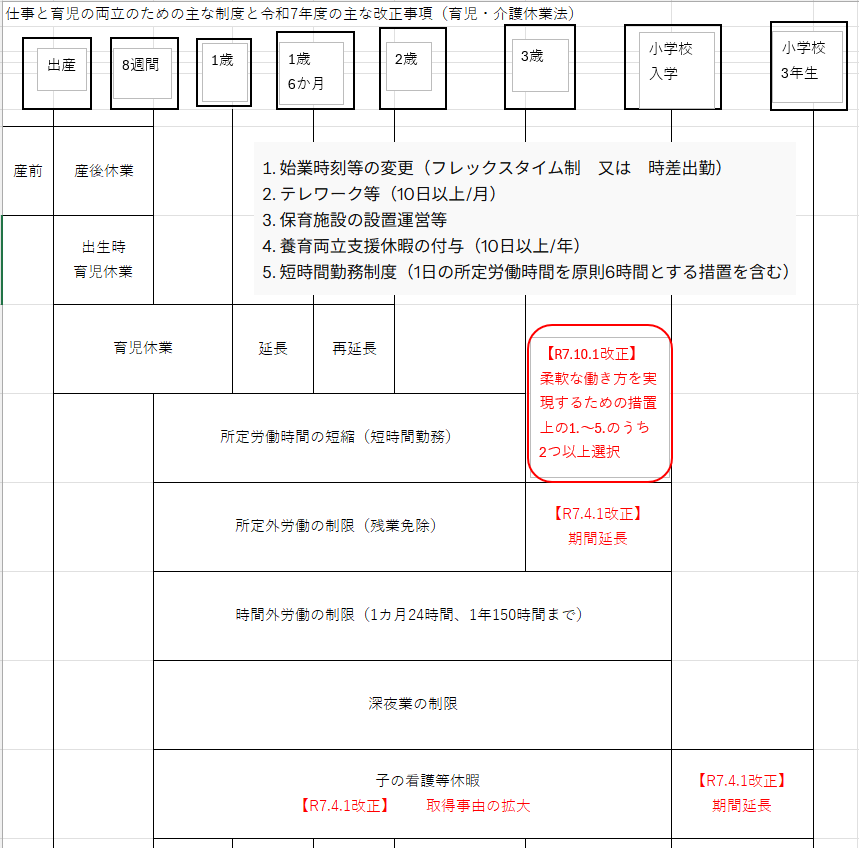

仕事と育児の両立のための主な制度の概要と令和7年度の主な改正箇所は、下図のようなイメージです。

育児介護休業法の改正は、近年頻繁に行われています。

労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している事業所において就業規則を作成または変更した場合に、これを所轄の労働基準監督署に届出なければなりません。過半数労働組合等の意見書の添付も必要です。また、法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした就業規則の該当部分は無効と解されます。

就業規則の修正は必要ですが、より大切なのは運用です。事業所の実態に即して制度を導入し、運用しましょう。