今回は、Wordのアウトライン機能についてご紹介します。

- Wordのアウトライン機能

- 使い方

- 就業規則の場合

Wordのアウトライン機能

Wordのアウトライン機能とは、文章の見出し等の構成を整理し、編集しやすくするための機能です。

上の動画(1分18秒)のように、見出しの順番を入れ替えたり、見出しのスタイルを変えることができます。かなり優れた機能だと思います。Wordの中で一番いい機能ではないでしょうか。

「Shift」+「Alt」+「↑」で選択した見出しを上に、

「Shift」+「Alt」+「↓」で選択した見出しを下に、

に移動できます。また、

「Shift」+「Alt」+「→」や「Shift」+「Alt」+「←」で選択した見出しのスタイルを変更できます。たとえば、章から条に変えることが可能です。

そして、「表示」→「ナビゲーションウィンドウ表示」にチェックを入れるとナビゲーションウィンドウが左側に表記され、ここでも順番の入れ替えが可能です。

これらの機能は、長い文章を書くときに特に重宝します。たとえば、ブログや本の執筆、就業規則、契約書、マニュアル、論文の作成や、場合によっては勉強にも使えます。

使い方

新規作成

使い方を覚えるには、まずはアウトラインを新規作成するのが分かりやすいと思います。

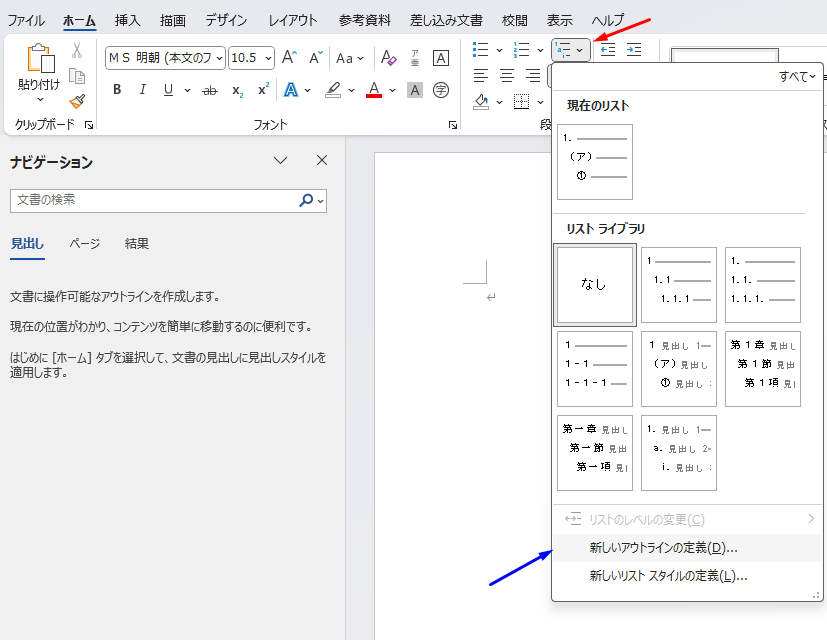

まずは、上図の赤い矢印クリックします。

そして、青い矢印の「新しいアウトラインの定義」をクリックします。

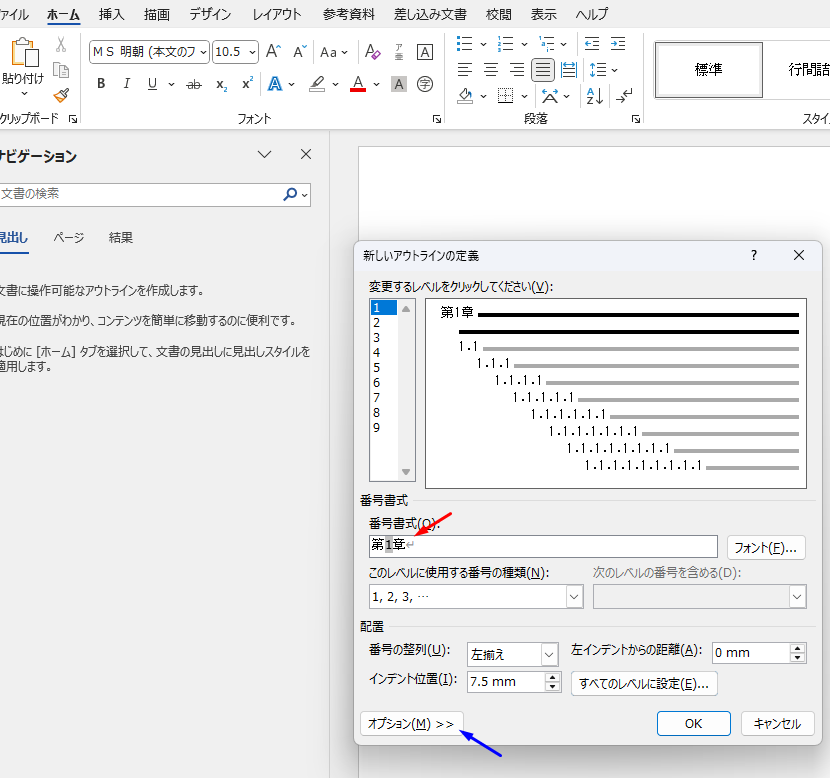

すると下のような画面になります。

番号書式の欄に、赤い矢印のように数字の前に「第」を入力し、数字の後に「章」と入力します。そして、青い矢印のオプションをクリックします。

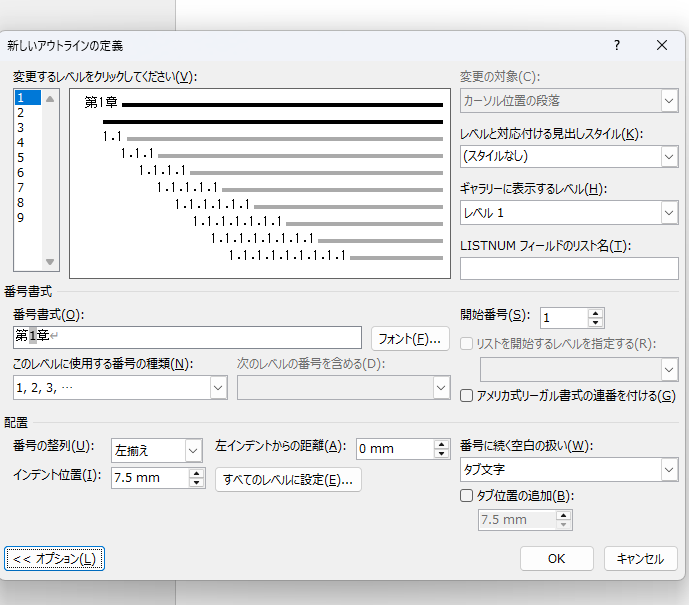

すると上図のような画面のとなります。

そこで、右上の【レベルと対応付ける見出しスタイル】で、「見出し1」を選択します。

次に赤い矢印の数字の2をクリックします。

すると上のようになりなります。

【番号書式】の数字の前に「第」をつけ、数字の後に「条」と入力します。

右側の【レベルを対応付ける見出しスタイル】の欄で、青い矢印のように「見出し2」を選択します。

そして、その下の緑の矢印のように【リストを開始するレベルを指定する】のチェックを外します。

- このチェックを外すことによって、条番号を連続した数字にすることができます。就業規則の場合は、通常こちらにします。

- チェックを残したままだと、条番号は連続せず、章ごとに1から始まります。

3つ目以降の階層も必要に応じて作成し、最後に「OK」をクリックすれば終了です。

その他の使い方

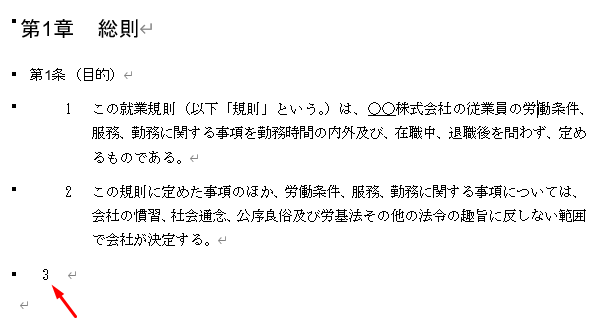

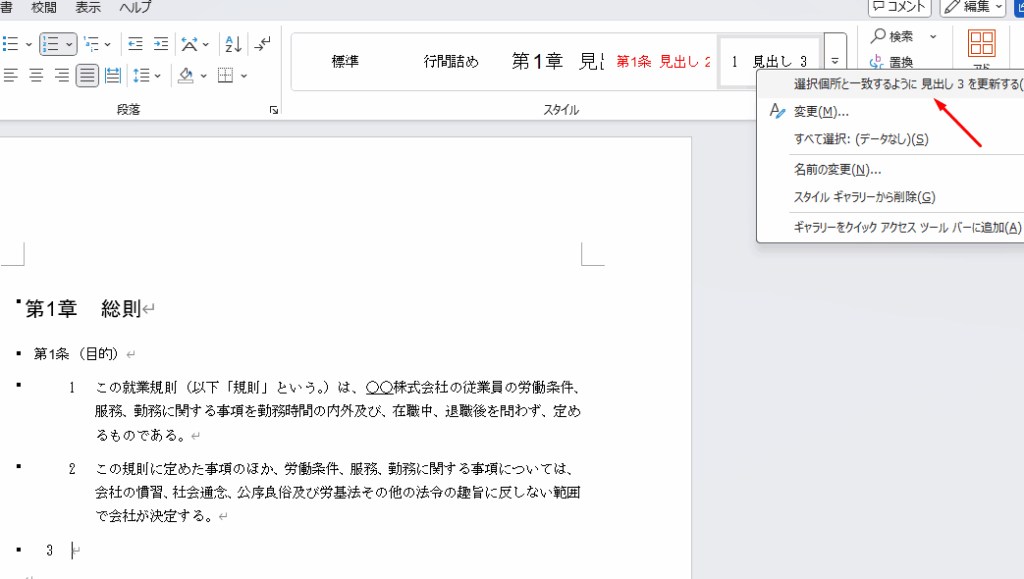

使っていると、上のようにずれる場合があります。

その時は、上の「1 見出し3」の部分を右クリックして、赤い矢印の「選択箇所と一致するように見出し3を更新する」をクリックするとずれが修正されます。

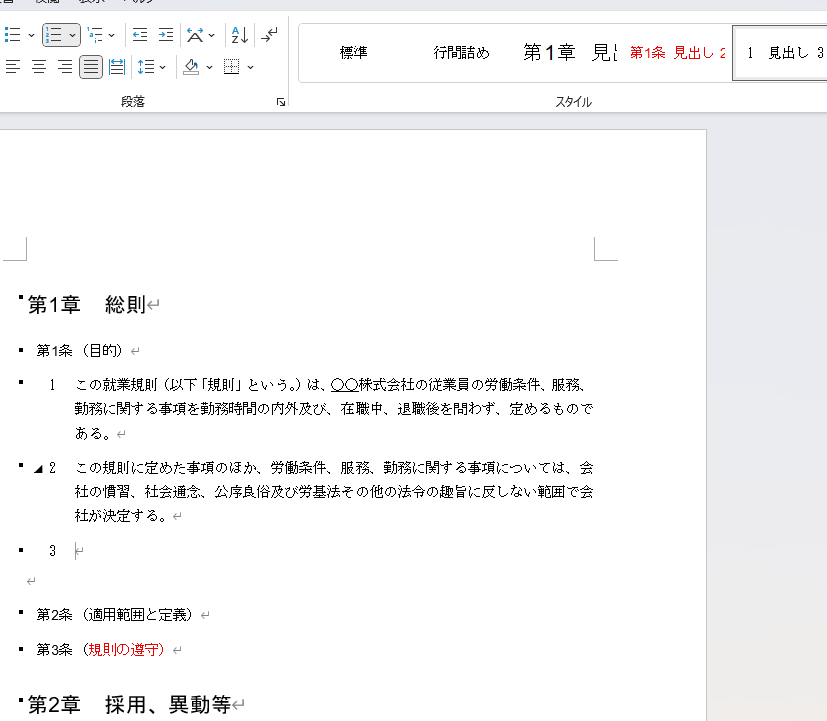

上が修正後の画面です。「3」が選択されていたので、「3」の位置にそろいました。好みの問題ですが、こちらの方がバランスがよさそうです。

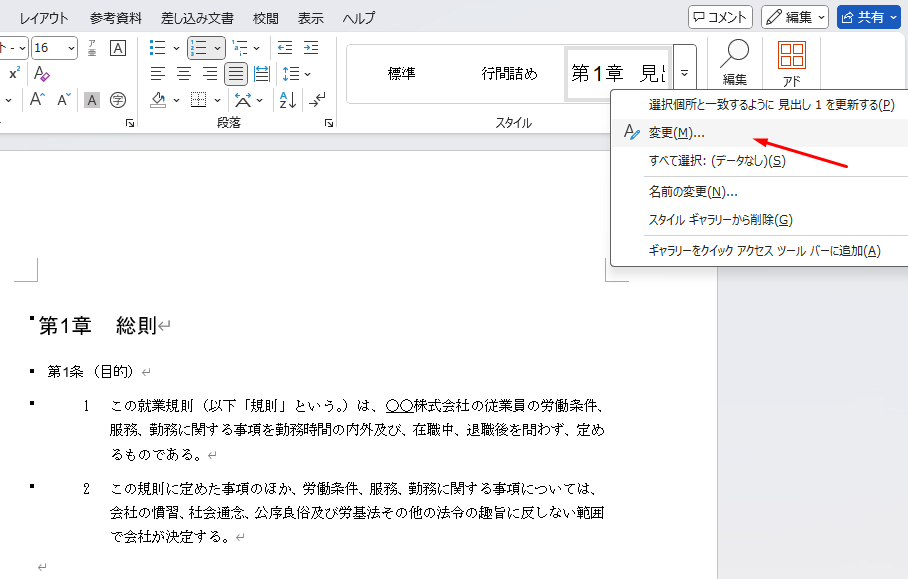

スタイルの変更をするには、下図のように、「第1章 見出し1」の箇所を右クリックし、【変更】をクリックします。ためして頂ければと思います。

就業規則の場合

条文見出し

条文の内容を簡潔に要約し、条名の上の行にかっこ書きで付したものが、「条文見出し」です。条文見出しの配置は、条名の上に配置する方法や、右横に配置する方法があります。それぞれ、外見出し、内見出しと言います。

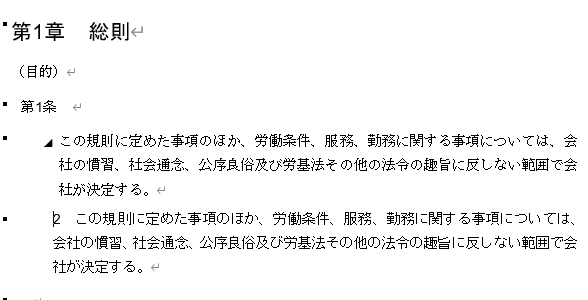

上のサンプルは、内見出しの例です。外見出しは、たとえば、下図のようなものです。

上図のように、外見出しの場合、第1項目には項番が振られません。

Wordのアウトライン機能を使うのであれば、内見出しが使いやすいと思います。

条

規程の基本的な構成要素となります。規定の意味内容をまとめた最初のグループです。就業規則の場合は、先に書いたように条番号は連続させます。「第1条」「第2条」・・・を条名と言います。

また、ほかの条文で、条番号を引用していて、条番号を変えたくない場合は、「第〇条の2」と枝番号を振ることがあります。この場合は、「第〇条の2」が一つの独立した条名です。

項

一個の条を、その内容によっていくつかの項目に分けるときは、項目ごとに改行して条文を書きます。この場合の1つ1つの項目を項と言います。

項番号には「枝番号」は存在しません。

号

条や項の中で、いくつかの項目を箇条書きで併記する場合には、それぞれの項目に連番を付していきます。これを号と言います。

号の細目

号の中でさらに細かく箇条書きを用いる場合は、それぞれの項目を号の細目と言います。さらに細かく階層化することもありますが、通常はあまり使うことはありません。

就業規則の場合、サンプルをアレンジして作成することもあると思います。場合によっては、そのサンプルもアウトラインが使われています。

アウトライン機能を知っているのと知らないのでは効率が大きく変わってくるのではないでしょうか。