目次

- 雇止めとは

- 通算5年を超えた場合は無期転換申込権発生

- 雇止めの予告、理由の明示、契約期間の配慮

雇止めとは

雇止めとは、有期雇用契約において雇用契約を更新せずに終了することをいいます。有期契約なので、契約期間が満了すれば契約終了となるのが原則です。

しかし、有期契約では、「契約更新しない」より、「契約更新する場合がある」のケースの方が多いと思います。

そして、「契約更新する場合がある」とした場合は、トラブルになりやすいです。

業務内容が臨時的なものや、臨時社員など契約上の地位が臨時的な場合はともかく、業務内容が恒常的である場合、トラブルが労働審判や労働訴訟まで発展すると、雇止めが認められるのは簡単ではありません。

労働契約法19条に規定があり、有期労働契約が次のいずれかに該当する場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない雇止めは無効となります。

1 有期労働契約が反復更新されたことにより、雇止めが解雇と社会通念上同視できると認められる場合(実質無期タイプ)

2 当該労働者において有期雇用契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものと認められる場合(期待保護タイプ)

雇止めが認められないときは、同一の労働条件(契約期間を含む)で労働契約が更新・締結されたものとみなします。

1と2の要件をみて、どちらも該当しなければ、雇止め可能となります。

1か2のどちらかに該当した場合、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」に該当しなければ、雇止めは可能です。

例えば、「遅刻1回/月で雇止めにする」と、労働契約書に記載して本人に明示すれば、客観的に合理的な理由になり得ます。

今度は、「遅刻1回/月で雇止めにする」が、社会通念上相当かどうかを判断します。

「1回/月は、厳しすぎなのか?3回/月なら、社会通念上相当なのか?でも、たとえば、バスの運転主さんの業務で、3回/月も遅刻されたらたまらん。」

となるかもしれません。

言葉では簡単でも、社会通念上相当かどうかを、個別具体的に判断するのは容易ではありません。

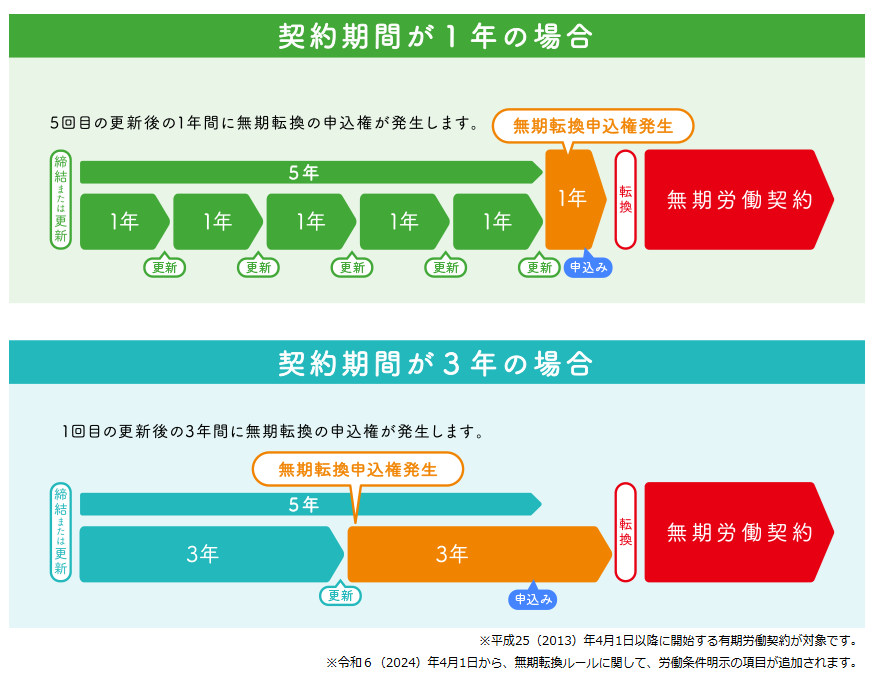

通算5年を超えた場合は無期転換申込権発生

原則として、2以上の労働契約の通算期間が5年超の有期雇用労働者は、その契約期間の初日から契約期間満了日までの間、使用者に対し、いつでも無期労働契約への転換を申込むことができます。使用者はその申込を自動的に承諾したものとみなされ、拒否することはできません。

また、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対する明示事項として、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)および無期転換後の労働条件を書面にて明示しなければなりません。

雇止めの予告、理由の明示、契約期間の配慮

使用者は、3回以上更新し、または雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している者との間の雇止めについて、30日前までの予告をしなければなりません。

この場合において、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。また、雇止め後に労働者から請求があった場合も同様です。

使用者は、1回以上更新し、かつ、雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している者の契約を更新する場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければなりません。こちらは努力義務となります。