今回は、賃金規定、または就業規則と賃金規定が一緒になっている場合は就業規則の賃金規定の部分について書きます。

目次

- 規程の内容と賃金の実態を合せる

- 賃金の規程例

- 給与計算ソフトの設定例

規程の内容と賃金の実態を合せる

就業規則の大事な役割としてトラブルの予防があります。

賃金規定も就業規則の一部ですからトラブルの予防が大事な役割となりますが、そのためには規定に書かれている内容と実態を合わせることが大切です。

例えば、給与が規定通りの賃金で支払われていなかったり、逆に規定に書かれていない賃金が支払われていたりするなど、規定と実態が会っていないケースがあります。

以前勤めていた会社で就業規則、賃金規定が非公開という会社がありました。

そこでは、営業所ごとに独自の手当をつけていました。

手当ては、一度つけると既得権となりやすく、減額することや無くすことが難しいです。

賃金規定に、きちんと定めがないと労働者とトラブルになりやすいです。

所長や手当を付けた担当者が交代したり辞めたりしてしまい、どういう性格の手当だかよくわからないまま、トラブルを避けるため、そのまま手当を支給し続けるということがありました。

賃金規定にない手当は支給しない、支給するのであれば賃金規定にきちんと規定するということが大切です。

賃金の規程例

賃金は、本来会社が自由に決められるものですが、最低賃金法や労働基準法などの決まりを守らなければなりません。

時間外勤務手当などの割増賃金は、法律により計算方法が細かく決められています。

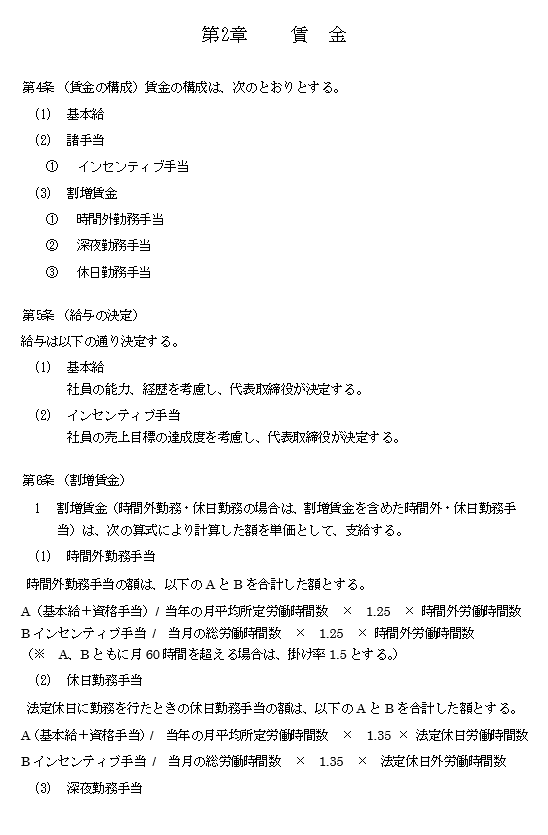

例えば、次のように規程します。

上の例は、出来高給としてのインセンティブ手当を支給する例です。

この規定の「給与の決定の部分」は、できるだけ具体的に書くことが、トラブルを防止する上で重要です。

どこまで具体的に書くのかについてですが、手当を減らされたり、無くされたりした従業員がこの規定を読んで納得できるか、ということが1つの基準になると思います。

上の書き方でインセンティブ手当を減らされた場合、売り上げ目標は具体的にいくらで、実際の売上はいくらだったんだ、ということにはなるでしょう。

給与計算ソフトの設定例

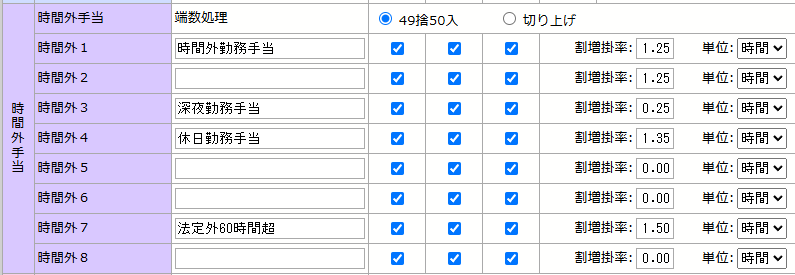

給与計算ソフトは、例えば次のように設定します。

賃金規程の手当名と給与明細の手当名は、一致させたほうがいいです。

現場が困らないための賃金規程 にするために、規程の内容と賃金の実態を合せましょう。

==================================