目次

- 出生後休業支援給付

- 育児時短就業給付

- まとめ

出生後休業支援給付と育児時短就業給付という聞きなれない言葉を見出しにしましたが、ともに2025年4月1日に新設される新たな給付金です。それぞれ見ていきます。

出生後休業支援給付

被保険者とその配偶者の両方が、子の出生直後の一定の期間内に14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付するものです。一定の期間内とは、父が子の出生後8週間以内、母は産後休業後8週間以内です。育児休業給付の67%と合わせて80%(手取りで10割相当)になります。ただし、事業主から賃金が支払われ、その額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の額となり出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されない場合は、出生後育児休業給付金も支給されません。

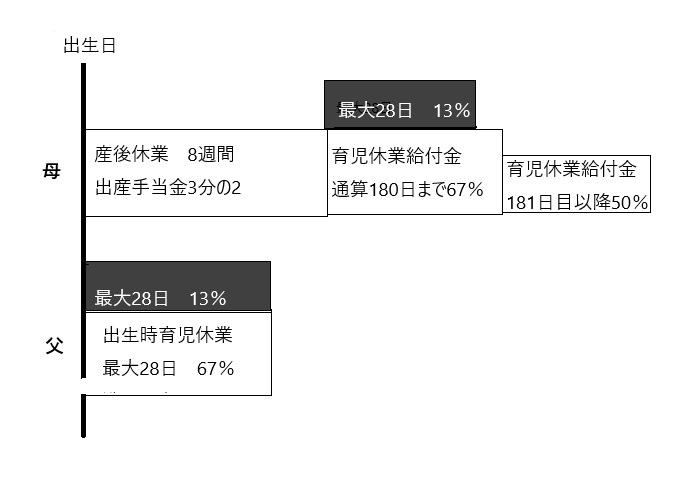

イメージ図

上の図の黒塗りの部分が、今回新設される出生後休業支援給付金です。

「支援給付金」という言葉は、本体の給付に追加する給付の時によく使われる言葉です。

出生時育児休業を取得すると、子の出生後8週間の期間内に最大28日分の出生時育児休業給付金が支給されます。出生後休業支援給付と合わせると80%になり、男性の育児休業取得を促す狙いがあります。

80%が手取りで10割相当とされる根拠ですが、現在厚生年金の保険料率が18.3%(被保険者負担分が9.15%)、健康保険の被保険者負担率が約5%、所得税の最低税率が5%であることから、手取りで10割相当とされていると推察します。社会保険料の免除の利用で約15%分が浮くし、雇用保険の給付金は非課税なので所得税がかからず、手取りで10割相当というわけです。健康保険は保険者(協会けんぽでも支部により異なる)等により異なるし、所得税は個人個人でバラバラですし、住民税もあるのでかなり大雑把ではあります。

育児時短就業給付

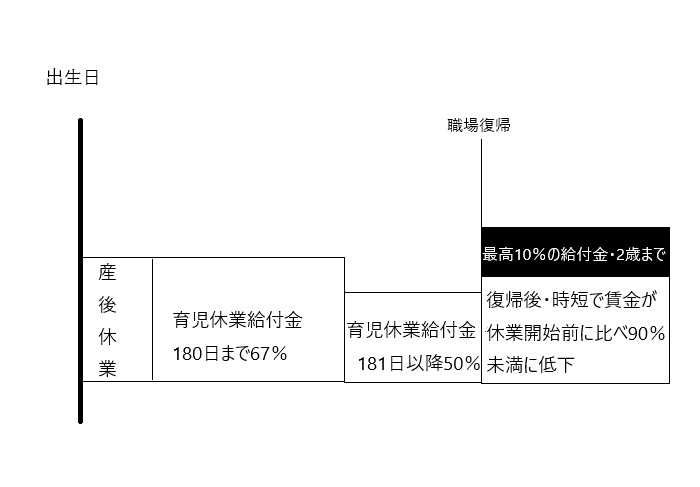

被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付が創設されました。給付率については、時短勤務中に支払われた賃金額の10%(上限)となっています。

イメージ図

上図の黒塗りの部分が、育児時短就業給付金です。

支給要件

育児時短就業を開始した日前の2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上あること。ただし、育児休業給付金にかかる育児休業の終了後に引き続いて、育児時短就業をした場合、そのことをもって、育児時短就業給付金の支給要件を満たすとされます。

支給額

- 時短就業中に支払われた賃金額が「育児時短就業開始時賃金日額×30」の90%未満の場合、支給対象月に支払われた賃金額×10%の額

- 時短就業中に支払われた賃金額が「育児時短就業開始時賃金日額×30」の90%以上100%未満の場合、支給対象月に支払われた賃金額×10%から一定の割合で逓減するように定められた率を乗じて得た額。ただし、支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上である場合には、当該支給対象月において、育児時短就業給付金は支給されない。

育児時短就業給付金の「支給対象月」とは

支給対象となる「支給対象月」とは、育児時短就業を開始した日の属する月から、終了した日の属する月までの期間内にある月。ただし、その月の初日から末日まで、引き続き被保険者であり、かつ、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。

令和7年4月1日から改正になる高年齢雇用継続給付と仕組みが似ています。ともに低下した賃金の最大10%が支給になります。育児時短就業給付は、「育児時短就業開始時賃金日額×30」の90%未満の低下で支給されます。介護休業給付が「みなし賃金日額×30」の64%以下の低下で支給されることに比べて有利です。

まとめ

女性の育休取得率は、大体80%台で推移しているのですが、男性の取得率は令和5年調査で約30%となっております(※)。30%でも過去最高の取得率だったのですが、出生後休業支援給付金は父親の育児休業取得率をさらに押し上げそうです。

今回の2つの給付金の新設により、育児休業給付がさらに拡充されました。失業等給付と並んで、雇用保険のメインの給付になっています。「出産」や「育児」といった、仕事の継続が困難な状況があっても、「仕事を辞めないで」というインセンティブをさらに高める制度改正となっています。

いい悪いは別にして、昭和の時代、女性が結婚や出産を機に会社を辞めることは一般的でした。しかし、今は出産しても会社を辞めなくなっています。厚生労働省もそれを後押しする政策を実施しています。仕事を続けてほしいわけです。そして、就業調整を発生させる「第3号被保険者制度」の議論が厚生労働省の社会保障審議会でも行われているようです。「第3号被保険者」については、どこかで取り上げたいと思います。

※ 出典 「令和5年度雇用均等基本調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r05/07.pdf