目次

- 令和6年12月2日以降の健康保険の資格取得

- すでに加入している被保険者への対応

- 資格確認書、資格情報通知書の取り扱い

令和6年12月2日以降の健康保険の資格取得

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(以下、保険証と言います。)は新規発行ができなくなり、医療機関等の窓口での資格確認は、「マイナ保健証」が基本となります。

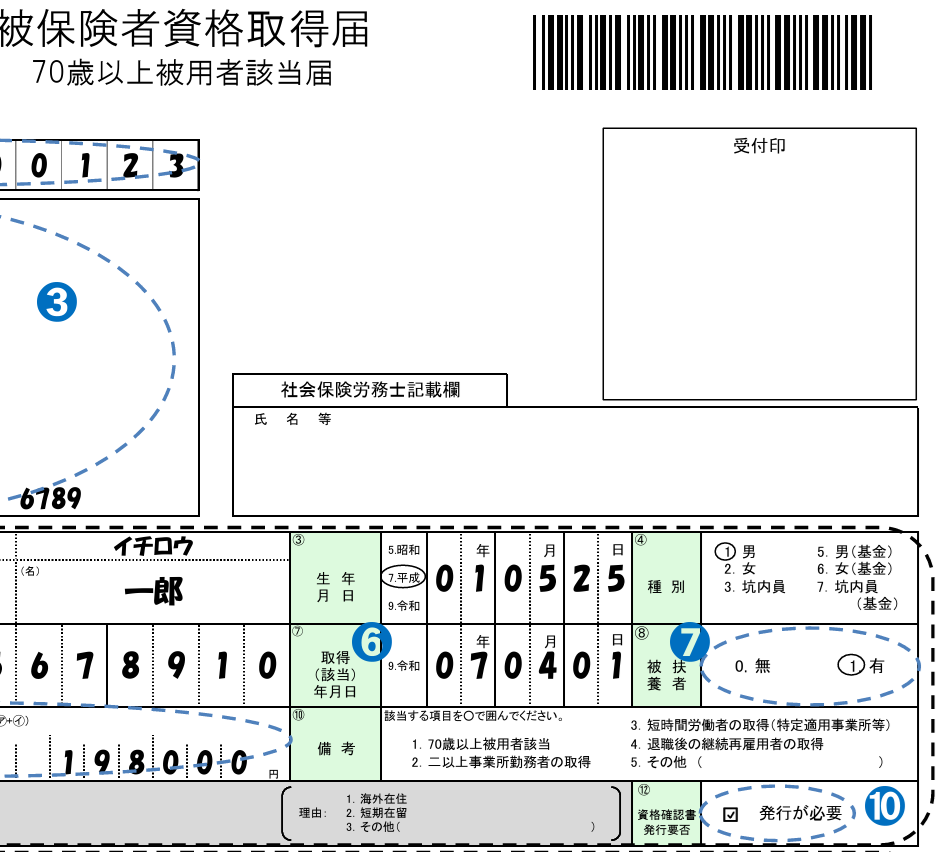

12月2日以降に従業員を採用して、健康保険に加入させる場合や、従業員の家族を新たに被扶養者として加入させる場合、事業主は、対象者がマイナ保険証を利用できる状況にあるか否かを確認する必要があります。そして、資格確認書の発行が必要とされる場合、新様式の被保険者資格取得届、被扶養者異動届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて提出します。(下図の⑩欄)なお、健康保険組合の場合、別途、申請理由を求められることがあります。

マイナ保険証を利用できない状況にある者とは、

- マイナンバーカードを取得していない者

- マイナンバーカードの返納者

- 健康保険証の利用登録をしていない者

- 健康保険証の利用登録を解除した者

- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者

です。この場合、資格確認書の「発行が必要」にチェックを入れます。

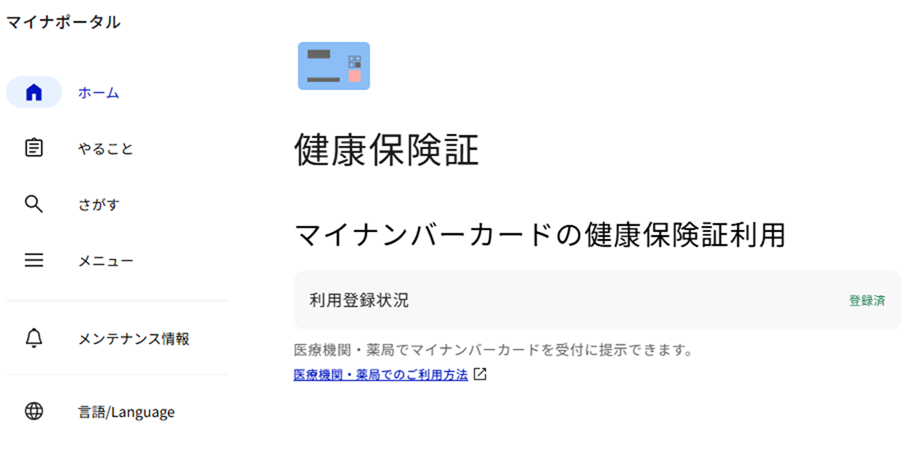

「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしたかどうか」は、自身のマイナポータルから確認できます。下図のように利用登録状況が、「登録済」となっていれば、登録済です。

また、マイナンバーカードには2種類の有効期限があり、20歳以上で交付を受けた方の場合、

カード本体の有効期限は、カード発行から10回目の誕生日

電子証明書の有効期限は、カード発行から5回目の誕生日

です。有効期限が近づくと役所より案内が届くと思います。自分も案内が来ており、先日有効期限の更新を済ませました。なお、カード本体のほかにカードの暗証番号も必要です。

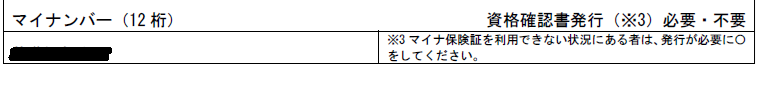

企業としては、従業員に社会保険加入シートのようなものを記入させているのであれば、資格確認書の要否の欄を設けた方がいいと思います。下図は一例です。

この記入シートで、資格確認書発行が必要に〇のついた方については、理由を伺う等、令和7年12月2日以降、現行の保険証は使用できなくなることを従業員にお知らせして、マイナ保険証のメリットを伝え、マイナ保険証が利用できる状況になるように勧めることが望まれます。

すでに加入している被保険者への対応

12月2日前からすでに被保険者・被扶養者として加入している従業員やその家族は、現行の保険証の有効期限が切れない限り、令和7年12月1日まで利用できます(経過措置期間)。これは、マイナ保険証が利用できるか否かに関わりません。

協会けんぽの場合は、マイナ保険証の利用ができない状況にある者に対して、事業主経由で資格確認書が交付されます。保険証が有効の間は交付されませんが、経過措置期間終了に間に合うように、令和7年10月ごろを目途に交付される予定です。

資格確認書の有効期限は、発行時期にかかわらず、有効期限を同一日にそろえるため、発行時期に応じて4年~5年とされるようです。

健康保険組合の場合も、マイナ保険証の利用ができない状況にある加入者に対して、令和6年12月2日から令和7年12月1日までの間に資格確認書が申請によらず交付されます。有効期限は最長5年で各健康保険組合が設定します。

基本的には、事業主経由で加入者に交付されますが、資格確認書の記載事項に一部負担金限度額(高額療養費)の適用区分などの任意記載事項がある場合は、加入者本人に直接交付されるようです。

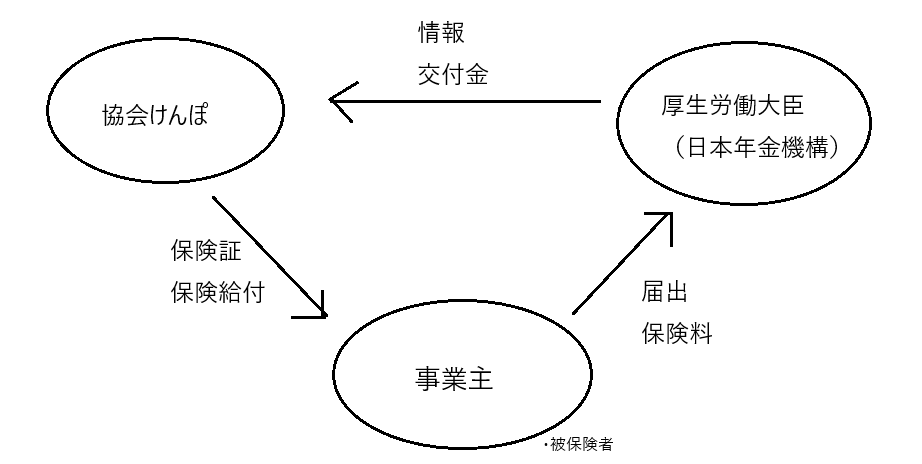

協会けんぽと健康保険組合で多少取り扱いが異なるのは、保険者が異なるためです。協会けんぽの場合、健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の取得喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収等は厚生労働大臣が行います。下図のイメージです。

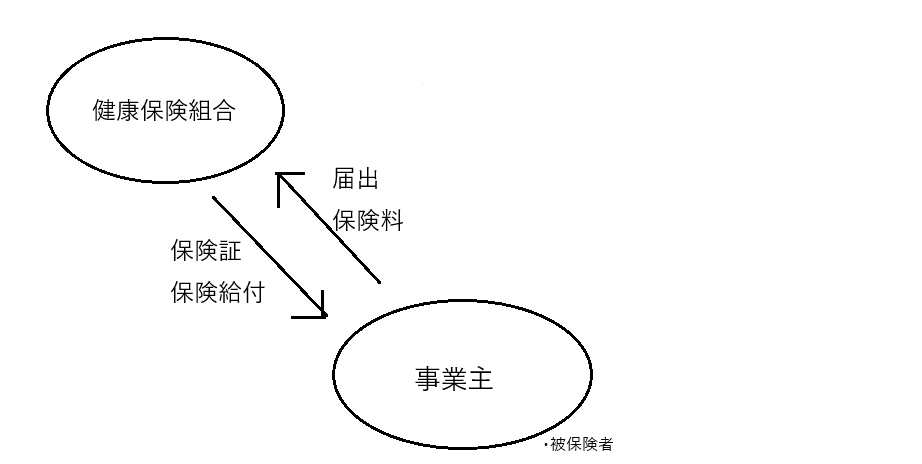

これに対し、健康保険組合の場合、被保険者の取得喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収等も健康保険組合が行います。シンプルなしくみです。

経過措置期間中(令和6年12月2日~令和7年12月1日)に退職などにより資格を喪失する従業員の保険証は、事業主がこれまで同様に回収し、医療保険者に返納する必要があります。被扶養者から外れる者の保険証も同様です。

ただし、令和7年12月2日以降は、現行の保険証は使用できなくなるため、返納は求められません。

資格確認書、資格情報通知書の取り扱い

一方で、経過措置期間中に加入者の氏名変更等による保険証の再発行はできません。よって、マイナ保険証を利用できない状況にある者に関しては、資格確認書の交付申請が必要になります。

資格確認書(再)交付申請が必要な場合は、

- 保険証を破損、紛失等した場合(経過措置期間)

- 資格確認書を破損、紛失等した場合

- マイナンバーカードを紛失した場合(マイナ保険証を利用できる者が一時的に資格確認書を申請する場合)

- 資格取得届等の資格確認書発行要否欄に☑を忘れた場合

- マイナ保険証での受信が困難な要配慮者に交付する場合等

です。

上記のような場合以外は、当分の間、資格確認書は、マイナ保険証を利用できない状況にある者に対して、情報連携によって、原則として申請によらず交付されます。

資格確認書が交付された従業員らが退職等により資格を喪失する場合は、これまでの保険証と同様に回収し、資格喪失等の届け出と併せて返納します。従業員等の状況により資格確認書の交付の有無が異なりますので、企業としては交付対象者の管理が必要になります。なお、有効期限が切れた資格確認書の回収は不要とされました。

また、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)は、主にマイナ保険証の保有者を対象に、

- 資格情報等を簡易に確認できる

- 医療機関の窓口にてカードリーダーの不具合等でマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と併せて提示することで資格確認ができる

といった目的で交付されます。協会けんぽの場合は、氏名変更による再発行は行わず、棄損・紛失等による再交付希望がある場合は、資格情報のお知らせ交付申請書の提出を求めます。資格喪失時の回収はしません。

なお、マイナポータルにおいても自身の資格情報を確認できます。

返納や回収の有無についてまとめます。

有効期限が切れたら、保険証も資格確認書も返納や回収は不要です。なぜなら、有効期限切れの保険証や資格確認書は医療機関で使用できないからです。健康保険の被保険者や被扶養者でないのに、健康保険で医療機関に掛かられると困ります。よって、保険者(協会けんぽや健保組合)はそれを防ぎたい。そのように考えると理解しやすいと思います。

そうすれば、有効期限前の保険証や資格確認書は、使われてしまう可能性があるので退職時等は返納や回収が必要、と分かります。