産休・育休中の手続の中で、社会保険料について整理してみます。

目次

- 出産、育児休業等に関する手続の全体像

- 健康保険・厚生年金保険料の免除

- 3歳に満たない子を養育する標準報酬月額特例

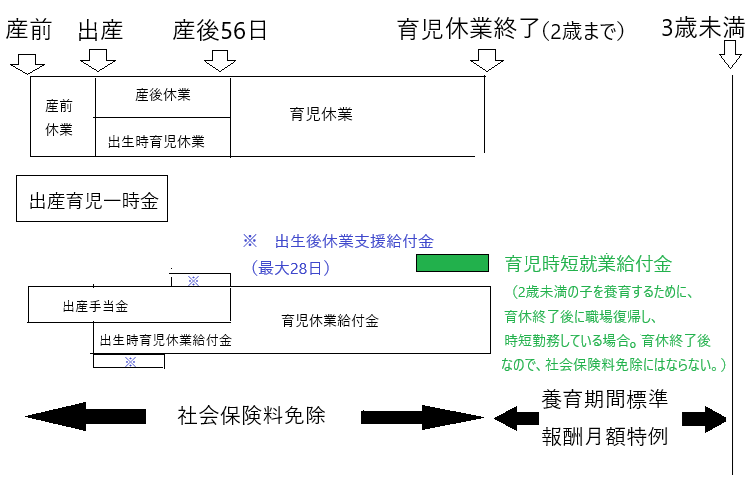

出産、育児休業等に関する手続の全体像

まずは全体像からです。

健康保険、雇用保険の被保険者である社員が、出産・育児をする場合は、その期間について法律で定められた休業に対して給付があります。産前産後休業とは、出産(予定)日以前48日(多胎の場合は98日)と出産日以後56日間の間で妊娠または出産を理由として会社を休んだ期間のことをいいます。

育児休業とは、労働者が1歳未満の子を養育するためにする休業期間のことをいいます。保育所等に入所できないなど一定の理由がある場合には最長2歳まで延長可能です。育児介護休業法に規程されています。父母ともに育児休業を取ることで、最長1歳2か月まで休業できる「パパママ育休プラス」という特例もあります。

また、子の出生後8週間以内に合計28日を限度に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得することができます。

産休、育休で受けられる給付金や手続は、以下の通りです。

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、2025年4月から創設されました。

- 出産した場合の健康保険からの給付

出産育児一時金

出産手当金

- 育児休業期間中の雇用保険からの給付

出生時育児休業給付金

育児休業給付金

出生後休業支援給付金

- 育児休業終了後に時短勤務した場合の給付(2歳未満)

育児時短就業給付金

- 産前産後期間中の保険料の免除

- 育児休業期間中の保険料の免除

- 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

健康保険・厚生年金保険料の免除

産前産後休業期間中の免除

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)・産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)は、休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

「産前産後休業取得者申出書」は、被保険者から産前産後休業取得の申し出があった場合に事業主が行います。産前産後期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に提出します。

出産前に申出書を提出し、出産予定日以外で出産した場合は、別途「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。また、産前産後休業が予定日前に終了した場合も「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。

「産前産後休業取得者申出書」、「産前産後休業取得者変更(終了)届」、の2つは兼用用紙になっていて、書式は同一です。

育児休業期間中の免除

育児休業期間中(出生時育児休業を含む)は、育児休業等を開始した月から育児休業等が終了した日の翌日が属する月の前月まで健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。免除される期間は、最長でも子供が3歳に達するまでです。

「育児休業等取得者申出書」は、被保険者から育児休業等の申し出があった場合に事業主が行います。この申し出は、育児休業等開始年月日から、育児休業等終了後1カ月以内(例、終了日が3月31日の場合は、4月30日まで)の間に提出します。

この申し出により保険料の免除を受けられる期間は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限ります。原則、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、申し出はできません。

なお、保険料の免除期間中も健康保険・厚生年金保険の被保険者資格が存続しているため、年金の受給などに関しては「保険料を払った期間」として取り扱われます。産前産後期間中も同様です。

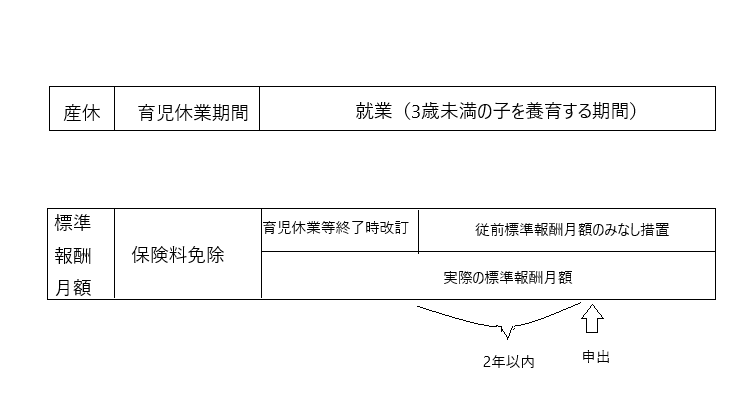

3歳に満たない子を養育する標準報酬月額特例

この特例は、厚生年金保険法のみの特例です。

3歳に満たない子を養育する期間中の各月の標準報酬月額がその子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合、被保険者が事業主を経由して標準報酬月額のみなし措置を申請することができます。この場合、保険料は実際の標準報酬月額に基づいて決定されますが、年金額を計算する際には、従前標準報酬月額を当該機関の標準報酬月額とみなす特例措置が設けられています。このみなし措置は、申出をした月の前月までの2年間に限られます。

この措置は、子の養育を開始した月の前月において、厚生年金の被保険者でない者にも適用されますが、その場合、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前標準報酬月額とされます。