今回は、離職証明書の書き方についてです。

- 離職証明書とは

- 書き方のポイント

- 社労士が代行する場合

離職証明書とは

離職証明書とは、雇用保険の被保険者が退職した場合に資格喪失届とともにハローワークへ提出するものです。

59歳以上であれば、本人の希望に関係なく資格喪失届に添付する必要があります。

59歳未満であれば、本人が希望しなければ添付する必要はありません。しかし、後から本人が希望すれば、提出する必要があります。実務上は、基本的に添付すると考えた方がいいです。

紙の場合は3枚複写になっており、1枚目が事業主控え、2枚目が安定所提出用、3枚目が雇用保険被保険者離職票-2、となっています。

書き方のポイント

まず、離職証明書の構造です。

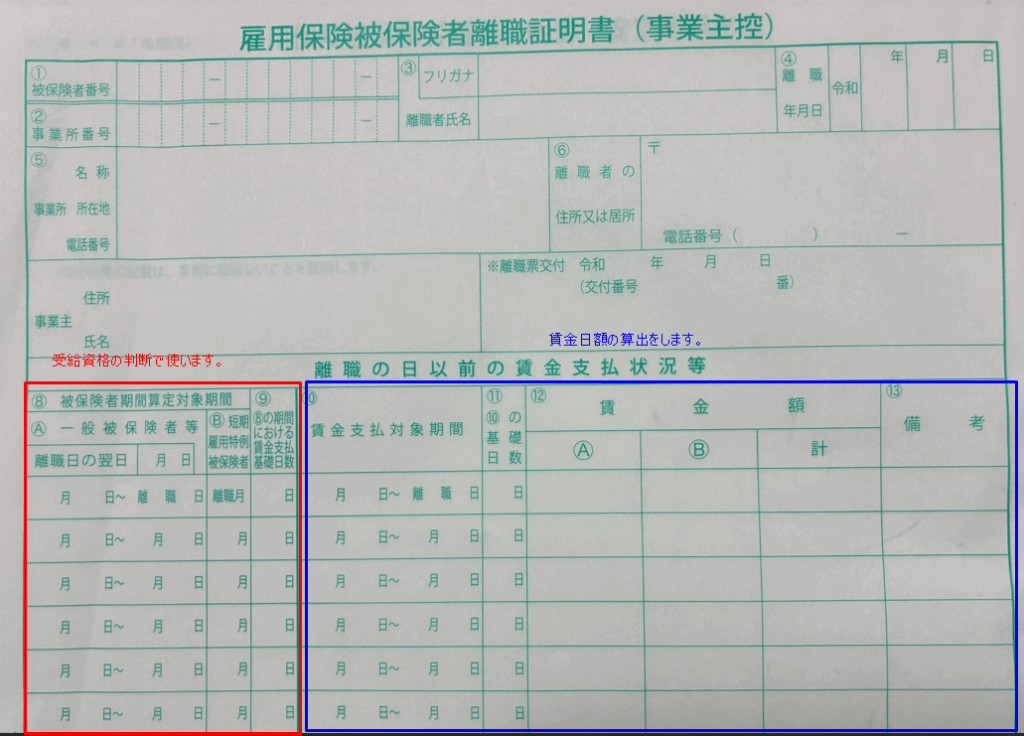

上図の赤い囲み部分で受給資格の有無を判断し、青い囲み部分で賃金日額を計算します。ここだけの命名ですが、赤が受給資格ブロック、青が賃金ブロックです。

そして、上図の青い囲み部分ですが、月給者は「歴日数」を、日給・時給者は「出勤日数」を記入します。

赤い囲み部分ですが、月給者は「A欄」、日給・時給者は「B欄」に記入します。

いよいよ、記入していきます。

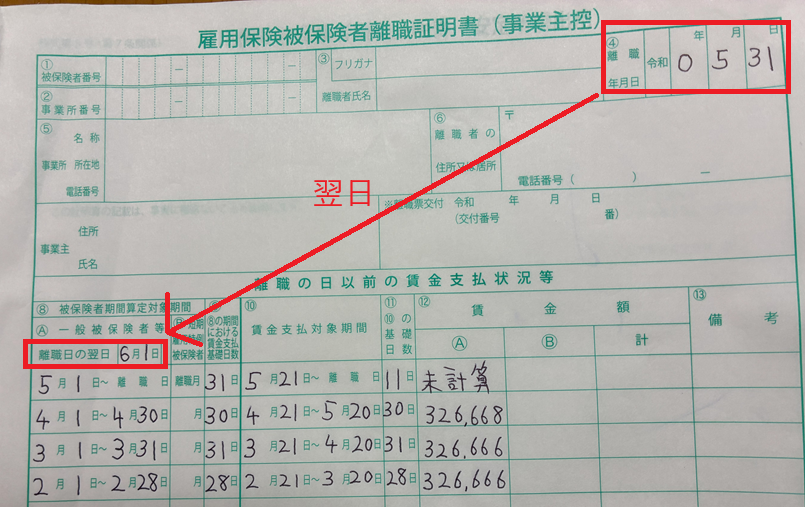

右上の離職年月日を書きます。そして、離職日の翌日を記入します。離職日の翌日から、1カ月ずつ遡って、下の欄に記入していきます。

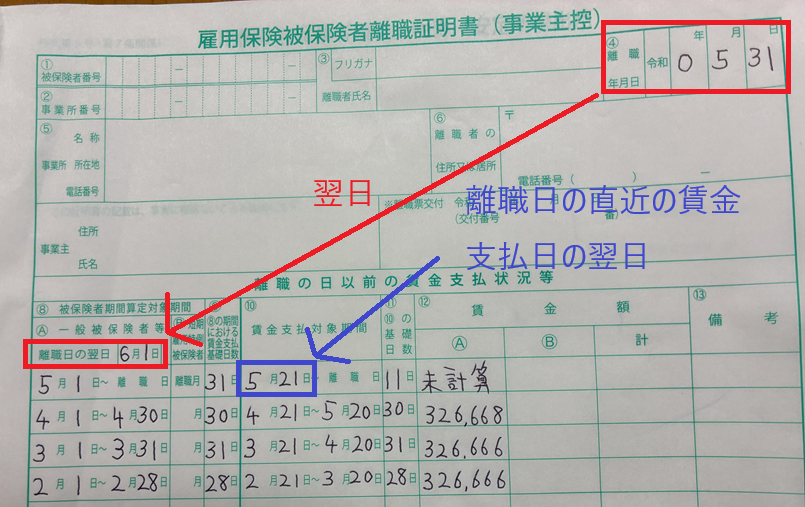

次に賃金ブロックを記入します。この上図の青い囲みの部分に離職日の直近の賃金支払日の翌日を記入します。そして、1カ月ずつ遡って、下の欄に記入していきます。

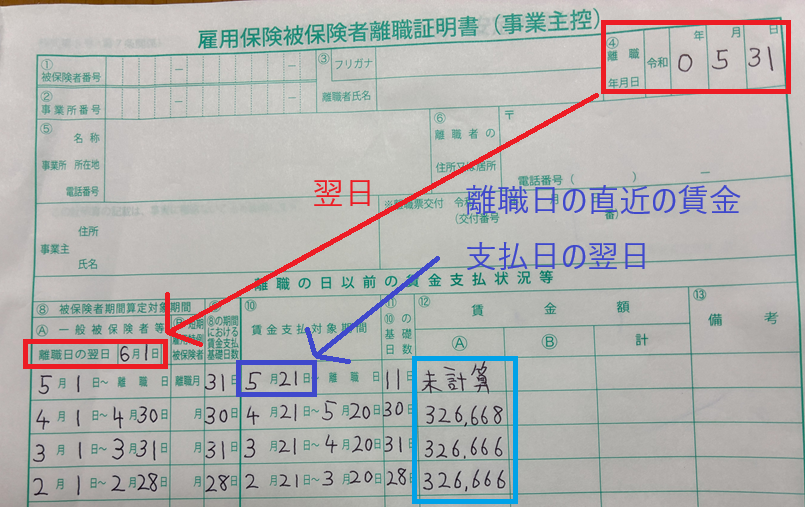

賃金額ですが、上の水色の囲みのように、賃金締切日での退職でなければ「未計算」でもOKです。逆に言うと賃金締切日での退職の場合、「未計算」はNGです。

賃金が0円のときも、「未計算」はNGです。

3カ月定期代は、各月に振り分けます。端数は最後の月へ計上します。

社労士が代行する場合

社労士が代行する場合は、離職証明書の下の「⑭賃金に関する特記事項」に、

17条付記 出勤簿 賃金台帳

と、記載します。

また、一番下の社会保険労務士記載欄に

代行印 東京都社会保険労務士会 提出代行 ○○次郎

などと捺印又は記入します。

資格喪失届の喪失原因も慎重に記載する必要があります。

今回は、離職証明書の構造と書き方のポイントについて書きました。

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書や雇用保険休業開始時賃金月額証明書も基本的な構造は同じです。

離職票については、マイナポータルを通じた離職票直接交付も始まっています。

電子申請することが増えてきていると思いますが、紙で記入できると内容を理解できます。何かのトラブルでも紙での申請もできると安心ではないでしょうか。