今回は、雇用保険事務において、押さえておきたいポイントについてです。

目次

- 取得忘れが一番怖い

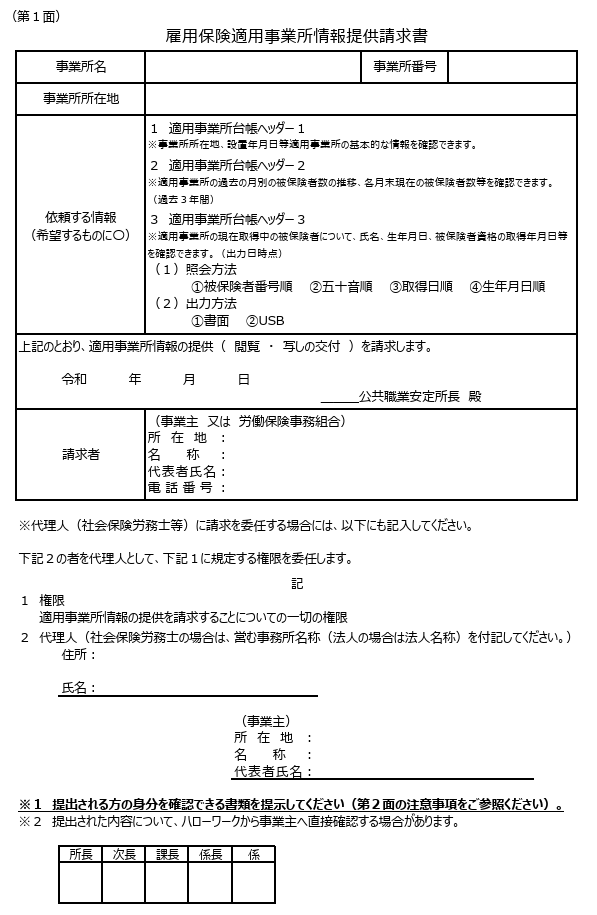

- 雇用保険適用事業所情報提供請求書

- 被保険者資格喪失届の喪失原因の記載は慎重に

取得忘れが一番怖い

雇用保険事務において一番怖いのは、被保険者資格取得届の提出もれです。

従業員を新規に雇入れた場合、健康保険・厚生年金保険の資格取得と雇用保険の資格取得を同時に申請することが多いと思います。

しかし、イレギュラーな処理が発生したりして取得の手続きを漏らしてしまう可能性もあります。

健康保険・厚生年金保険であれば、万が一取得手続を漏らしていたとしても、「保険証はまだですか?」と従業員本人から問合せがあるので、そこで気づくことが多いです。

しかし、雇用保険に関しては、従業員本人から「雇用保険の被保険者証はいつですか?」と聞かれることはまずありません。雇用保険は、失業したときや育児休業したときなどに給付金で労働者を支援するのが主な目的です。入社したばかりの従業員にとって、雇用保険を使うことは、まずありません。雇用保険被保険者証は、当面は必要ないものになります。

また、給与から雇用保険料が天引きされていれば、従業員も雇用保険に加入しているものと考えます。

つまり、事務担当者が忘れてしまうと、そのままになってしまう可能性が高いです。

雇用保険料は給与から天引きされているけれど、雇用保険に加入していない、という恐ろしい状況が生まれてしまします。

雇用保険適用事業所情報提供請求書

そこで、被保険者台帳を請求することが有用です。

適用事業所の現在取得中の被保険者について、氏名、生年月日、被保険者資格の取得年月日等を確認することができます。

以前在籍していた社労士事務所で、雇用保険の被保険者の一覧表がありますか、とクライアント様よりお問合せを受けたことがあります。その時は、この台帳の取り寄せのことを知らず、適切な対応ができませんでした。

担当者が変わって現時点の雇用保険の被保険者一覧表がないとき、社労士事務所が新規に顧問契約を結んだとき、などで台帳を請求するのもいいと思います。

給与から保険料が控除されていた証拠がある場合は2年以上遡ることが可能ですが、原則として遡及加入は2年以内の期間が対象です。

2年に一度、台帳を請求して確認するのも有用です。請求時期ですが、ハローワークが忙しい4月、5月は、避けた方がいいかもしれません。

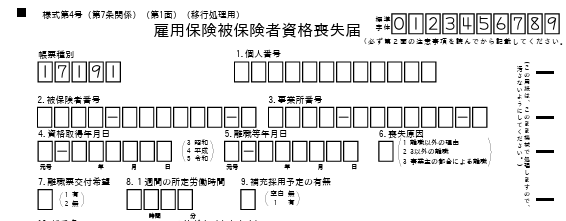

被保険者資格喪失届の喪失原因の記載は慎重に

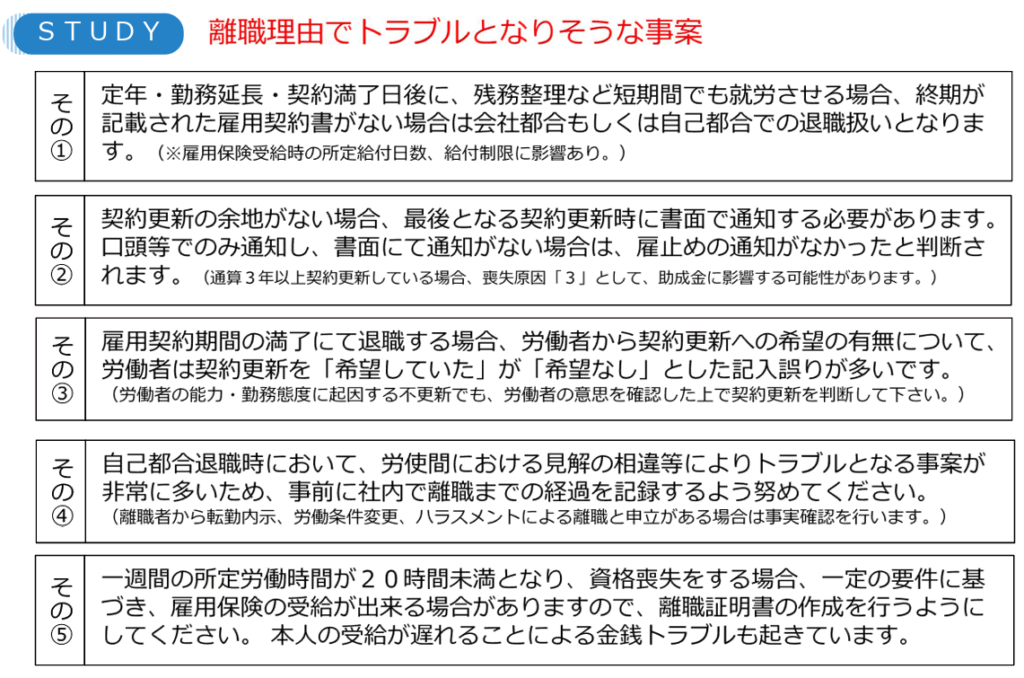

離職理由は、トラブルになりやすい事項です。基本手当を受給する場合、受給日数にも影響することがあります。慎重に行うべきでしょう。

有期雇用契約では特に多いです。

有期雇用契約の場合、契約期間途中での労働契約の終了になっていないか、は確認したいところです。

そのためにも、退職手続の際は、該当者の雇用契約書や退職届の有無の確認もすべきでしょう。

資格喪失届の6.喪失原因ですが、

- 離職以外の理由 例えば死亡、在籍出向が含まれる

- 3以外の離職 自己都合、期間満了、移籍出向等、離職原因3以外の離職すべてが含まれる

- 事業主の都合による離職 主に解雇、倒産、退職勧奨等

となっています。

注意したいのは、契約期間満了の場合です。

上図のSTUDYの「その2」にあるように、契約期間満了であっても、

事業主から最終契約更新時に雇止めの通知がなく、

かつ

雇用期間3年以上かつ更新1回以上

の場合は、喪失原因「3」となります。雇用保険法によるキャリアアップ助成金などの雇入れ系の助成金を申請中であれば、助成金は諦めざるを得ないでしょう。

今回は雇用保険事務の留意点について書きました。

離職理由については、例えば自己都合退職の場合は退職届を確認する、雇用契約書も確認する、なども行うことが望ましいです。

あとで離職理由を修正するとなった場合、修正は電子申請で行えないことが多く、何倍も手間がかかることにもなり得ます。