目次

- 令和7年度の年金額は1.9%の引き上げ

- 年金額改定のルール

- 令和7年度の参考指標

令和7年度の年金額は1.9%の引き上げ

令和7年度の年金額が先月1月24日に公表されています。年金額は、1.9%の引き上げとなりました。

令和7年度の年金額の例では以下の通りです。

| 令和6年度(月額) | 令和7年度(月額) | |

|---|---|---|

| 国民年金 | 68,000円 | 69,308円 (+1,308円) |

| 厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 228,372円 | 232,784円 (+4,412円) |

※男性の平均的な年収(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

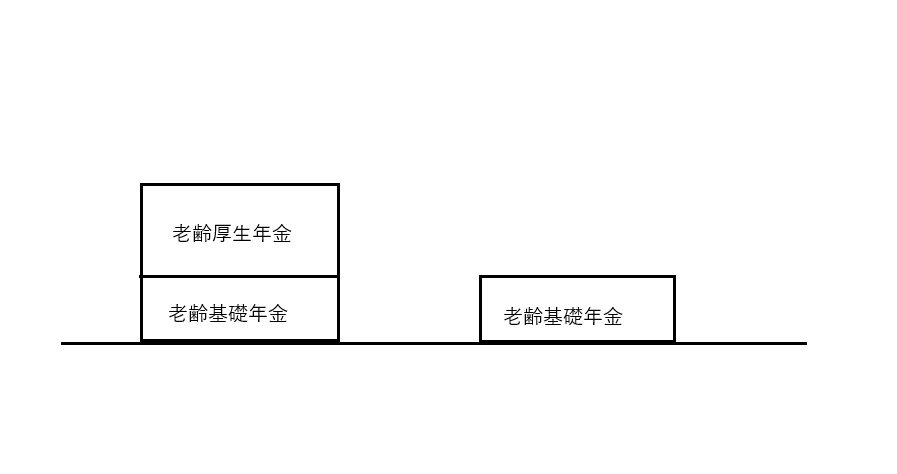

年金額のモデルは、配偶者が専業主婦(主夫)である夫婦2人の世帯です。イメージとしては下図のようになります。日本の年金制度が2階建の制度とされた歴史は、こちらも参考になります。

共働きの世帯数が、単身のみ働く世帯数を上回っていますが、モデルは変わっていません。

年金額改定のルール

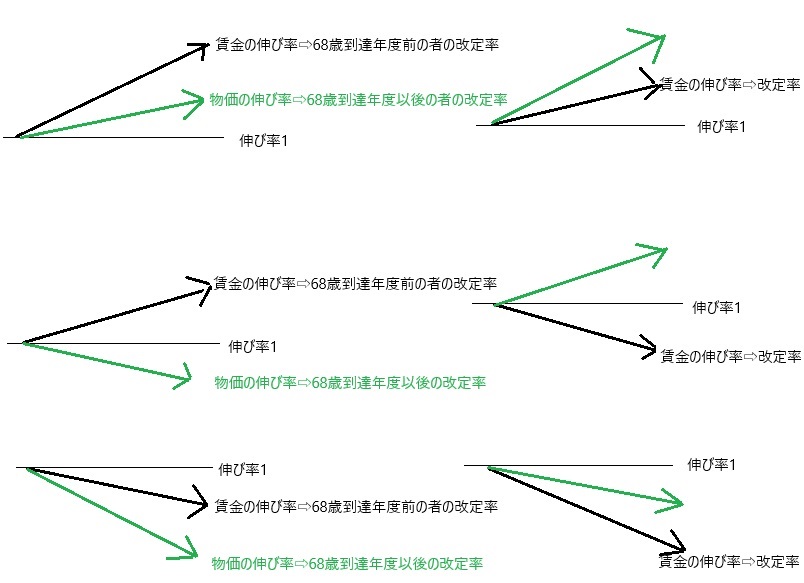

年金額は、物価と賃金の上昇に合わせて改定する仕組みになっています。65歳から68歳到達年度前までと68歳到達年度以後で改定率が異なっています。68歳到達年度以後の改定率を基準年度以後改定率と呼んでいます。

賃金の伸び率、物価の伸び率、改定率の関係を表で表すと下の図のようになります。賃金の伸びを黒色、物価の伸びを緑色で表しています。

左上の図が、賃金の伸びが物価の伸びを上回り、かつともに伸び率1を上回る状態です。経済が健全な状態です。この場合、68歳到達前までは、改定率を賃金の伸び率に合わせます。現役で働いていた時期が近いからということでしょうか。68歳到達年度以後は、物価に合わせます。

左中の図は、物価の伸びが1を下回る状態です。デフレ状態です。この場合も68歳到達年度前は賃金、到達年度以後は物価に合わせます。

左下の図は、さらに賃金の伸びも1を下回った状態です。名目手取り賃金変動率が1を下回るという状況というのは、「額面で給料が減る」という、かなり考えづらい状況です。この場合も、68歳到達年度前は賃金、到達年度以後は物価に合わせて改定します。

そして、右側の3つ図ですが、ともに賃金の伸び率が物価の伸び率を下回っています。うれしくない状態です。この場合は68歳到達前後で改定率は変わらず、ともに賃金の伸び率を改定率にします。

令和7年度の参考指標

令和7年度の参考指標は、

物価変動率 :2.7%

名目手取り賃金変動率 :2.3%

マクロ経済スライドによるスライド率 :▲0.4%

前年までのマクロ経済スライドの未調整分:0.0%

とされました。図の右上の状態です。

この場合、新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)ともに賃金の伸び率を改定率とします。さらにこれとは別にマクロ経済スライドによる調整率という数値を反映しています。「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド率を設定し、賃金・物価上昇の範囲内で調整する仕組みのことです。

したがって、令和7年度の改定率は、

2.3 ‐ 0.4 = 1.9

とされました。1.9%の引き上げと聞くと、増えたようにみえますが、物価の上昇に年金額の上昇が追いついておらず厳しい状況となっております。

これにより、令和7年度の新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)の改定率は、それぞれ次のようになりました。

| 新規裁定者(68歳到達年度前) | 1.045(令和6年度の改定率)×1.019 =1.065 |

| 既裁定者(68歳到達年度以後) | 1.042(令和6年度の改定率)×1.019 =1.062 |

物価変動率の2.7の数値が、1月24日に総務省から「令和6年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)」として公表されました。これを踏まえ、同日に厚生労働省からの年金額改定の発表となっています。

出典 厚生労働省ホームぺージhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00019.html