年金の「1号,2号,3号,4号」って何でしょうか。アニメのキャラクターではありません。

目次

- 厚生年金被保険者の4区分

- 国民年金の被保険者の3区分

- 年金制度一元化の背景

厚生年金被保険者の4区分

厚生年金保険の被保険者には、第1号厚生年金保険の被保険者から第4号厚生年金被保険者まで、4つの種類があります。それぞれ以下の4つを指します。

第1号厚生年金被保険者:2号、3号、4号以外の厚生年金の被保険者(民間被用者)

第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

第4号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者

実際の保険給付、拠出金の納付、保険料に係る運用に関する事務は、第1号から第4号までの厚生年金の種別に応じて、それぞれの次の実施機関が行っています。

第1号厚生年金被保険者:厚生労働大臣

第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合、全国市町村共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

第4号厚生年金被保険者:日本私立学校振興・共済事業団

よって、厚生年金の種別によって、被保険者を区別しています。

国民年金の被保険者の3区分

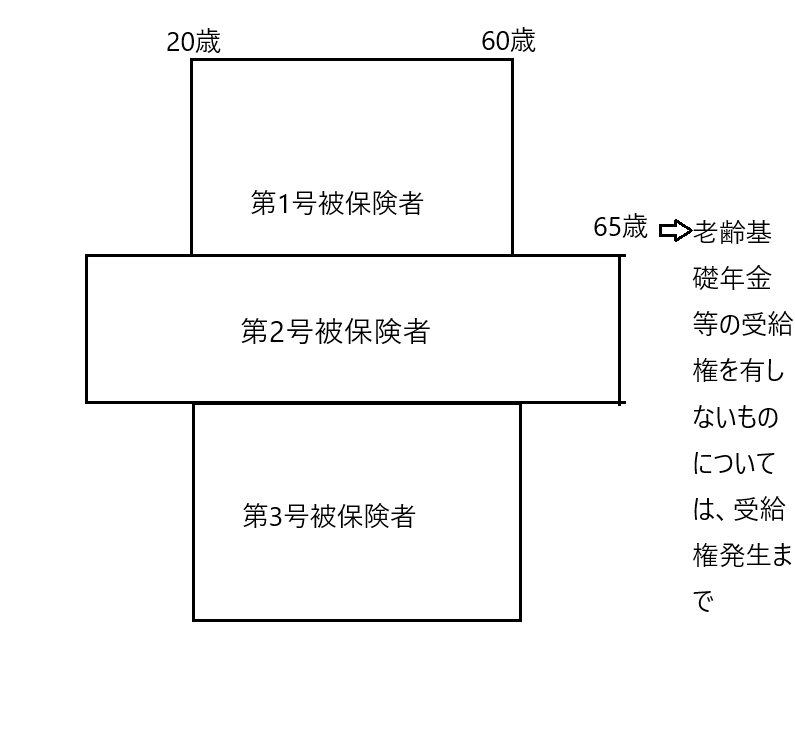

また、国民年金の被保険者には、次のような3つの区分があります。

- 第1号被保険者:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のものであって、2号、3号のいずれにも該当しないもの

- 第2号被保険者:厚生年金の被保険者

- 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者のうち20歳以上60歳未満のもの

第1号といっても、国民年金の第1号被保険者と厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者とがあるので、紛らわしいです。

たとえば、民間のサラリーマンの場合、原則として、厚生年金の第1号厚生年金被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者になります。2つの身分を同時に持つことになります。サラリーマンで、自分が国民年金の被保険者だと、思っていない人もいるかもしれません。

高校卒業して、18歳で会社勤めをすると、厚生年金の被保険者になると同時に国民年金の被保険者になります。上記の3区分の通り、厚生年金の被保険者となることにより、国民年金の被保険者になるのですが、20歳前や60歳以降の期間は、合算対象期間(老齢基礎年金の受給資格期間10年にはカウントするが、年金額の計算には入れない期間)とされ、保険料納付済期間とはみなされません。

ただし、厚生年金の被保険者ではあるけれど、国民年金の第2号被保険者とならないケースがあります。

65歳以上の厚生年金被保険者であって、老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を有する者は、国民年金の第2号被保険者となりません。図にすると以下の通りとなります。老齢基礎年金の受給要件は被保険者期間10年以上ですから、多くの人は、65歳以降にサラリーマンを続けても、厚生年金の被保険者ではあるけど、国民年金の被保険者ではなくなります。

ややこしいですね。サラリーマンであっても、国民年金と厚生年金保険の2つの身分を同時に持たないケースもあるのです。

そして、原則として厚生年金の被保険者は、70歳までとなります。70歳以降もサラリーマンを続けた場合、厚生年金の被保険者ではなくなり、健康保険のみの加入となります。

年金制度一元化の背景

昭和17年に現業部門(工場等)の男子労働者を対象にした「労働者年金保険法」が厚生年金の始まりとされています。同じ被用者であるにもかかわらず、公務員等が加入する共済年金と民間被用者が加入する厚生年金を比較すると、保険料率や職域部分を含めた給付水準、給付設定が異なっていました。公務員や私立学校の先生の方が給付水準が有利で、三階建てと言われていました。

この年金の官民格差是正のため、平成27年10月に共済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向を基本として被用者年金を一元化しました。具体的には、共済年金の保険料率や給付水準を厚生年金と同一にすることにしました。これで、2階部分の年金は厚生年金に統一されることになります。

制度は統一されましたが、公務員や私立学校の先生等の年金については、被保険者の記録管理、標準報酬の決定・改定、保険料の徴収、保険給付の裁定等は、共済組合及び私学事業団が行っています。

もともと別の制度であったため、また、実施機関もそれぞれ別々であるために、厚生年金の被保険者は4つの区分に分かれているということです。