年金の受給資格の有無を確認する場合、合算対象期間の有無をチェックする必要があるケースがあります。合算対象期間とは何でしょうか。

目次

- 合算対象期間とは?

- 遺族年金の受給資格期間

- 遺族年金の被保険者期間25年の特例

合算対象期間とは?

合算対象期間とは、保険料納付済期間と保険料免除期間とを足しても受給資格を満たないときに、受給資格期間に算入できる期間のことをいいます。年金額には反映されない為、「カラ期間」と呼ぶこともあります。以後カラ期間と呼びます。

老齢年金の受給資格期間に10年以上という要件があります。

カラ期間で主なものには、次のようなものがあります。

昭和61年4月以後の期間として

国民年金の第2号被保険者の20歳前、60歳以後の期間

厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保険者の身分も有しますが、20歳前、60歳以後の期間は、保険料納付済期間とはならず、カラ期間となります。

昭和36年4月から昭和61年3月までの期間として

厚生年金被保険者の配偶者の期間(20歳以上59歳以下)

この時代は、厚生年金被保険者の配偶者は、国民年金は任意加入でした。今現在(令和7年5月時点)は強制加入で、収入要件等を満たせば、第3号被保険者となります。任意だから加入しなかったのに、その期間のせいで受給資格が得られないのは、生まれた年代によって不公平が生じてしまいます。

海外在住の20歳以上60歳未満の期間

日本人の場合:昭和36年4月以降で日本に住所を有しない(=住民票がない)期間

外国人の場合(永住者、特別永住者):20歳以上から上陸日までの期間

子供のころから日本に住んでいる外国人は、20歳~昭和56年12月までの期間

学生の期間(平成3年3月までの期間(20歳以上))

学校教育法に定める高校、大学、大学院、高等専門学校の昼間部学生に限ります。

平成3年4月から学生も強制加入になりました。それまでは任意適用でした。任意だから加入しなかったのに、その期間のせいで受給資格が得られないのは、やはり不公平が生じてしまます。

自分が大学生の時代も任意加入でしたので、最初の2年弱は未加入でした。その後、5カ月間、国民年金保険料を払いましたが、その後は学生全額免除の申請をしました。

脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月までの期間

昭和35年4月以降の厚生年金被保険者期間であって、昭和61年4月1日以前に支給されており、昭和61年4月以降65歳までの間に納付済期間または免除期間を有することになった場合に限ります。

脱退手当金とは、60歳以上で年金給付の受給資格のない方のための払い戻しの制度です。

国民年金に任意加入したが、納付しなかった期間(60歳未満の期間に限る)

遺族年金の受給資格期間

上にあげた期間以外にも「カラ期間」は、あります。それまで任意加入だったものが強制加入になったり、適用除外だったものが強制適用になったりといったことにより、生まれた年代によって不公平が生じないようにする目的があります。

老齢年金の受給資格期間は、平成29年8月に25年から10年に短縮されました。これにより、カラ期間が問題となるケースは、以前より減りました。しかし、遺族年金の受給要件の1つに被保険者期間25年以上というのがあります。この25年要件は変更されていません。遺族年金の受給資格の有無に「カラ期間」が影響してくることがあります。

保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上必要とされる場合のことであり、25年ないと遺族年金は絶対に受給できないというものではありません。誤解のないように申し添えます。

遺族年金の被保険者期間25年の特例

また、この遺族年金の被保険者期間25年には特例があります。

生まれた年代によって被保険者期間25年を満たしにくい者に配慮した制度です。

昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例

保険料納付済間期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、それぞれ以下に掲げる期間以上であれば遺族基礎年金の受給要件(保険料納付済期間と保険料免除期間を足して25年以上)を満たす。

- 大正15年4月2日~昭和2年4月1日までの間に生まれた者:21年

- 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日までの間に生まれた者:22年

- 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日までの間に生まれた者:23年

- 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日までの間に生まれた者:24年

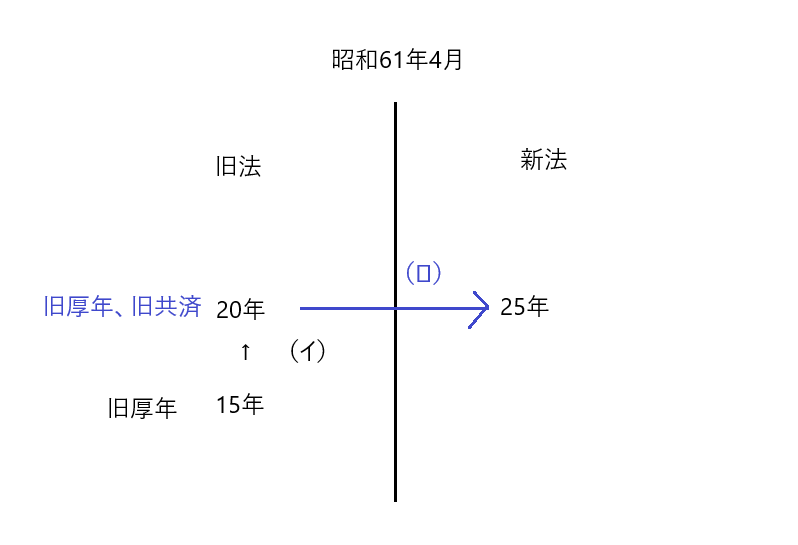

厚生年金保険等の加入期間の特例(ロ)

厚生年金保険の被保険者期間、一元化前の共済組合の組合員期間、又は一元化前の私立学校教職員共済法による加入員期間が、それぞれ以下に掲げる期間以上であれば、遺族基礎年金の受給要件(保険料納付済期間と保険料免除期間を足して25年以上)を満たす。

- 昭和27年4月1日以前に生まれた者 :20年

- 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日までの間に生まれた者:21年

- 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日までの間に生まれた者:22年

- 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日までの間に生まれた者:23年

- 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日までの間に生まれた者:24年

昭和61年4月1日において30歳以上の者(昭和31年4月1日以前に生まれた者)は、厚生年金保険等の加入期間を合算した期間が20年~24年以上であれば、遺族基礎年金の受給要件(保険料納付済期間と保険料免除期間を足して25年以上)を満たします。

厚生年金保険の中高齢の期間短縮特例(イ)

40歳(女子については35歳)に達した月以後の厚生年金被保険者(第1号厚生年金被保険者期間に係る者に限る。)が、それぞれ以下に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上は、第4種被保険者または船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)

- 昭和22年4月1日以前に生まれた者 :15年

- 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日までの間に生まれた者:16年

- 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日までの間に生まれた者:17年

- 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日までの間に生まれた者:18年

- 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日までの間に生まれた者:19年

昭和61年4月1日において35歳以上の者(昭和26年4月1日以前に生れた者)は、男子40歳及び女子35歳に達した月以後の厚生年金の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)が、生年月日によって、15年~19年以上であれば遺族基礎年金(保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上必要とされる場合)の受給要件を満たします。ただし、そのうち、7年6月以上は、第4種被保険者(※)又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。

※第4種被保険者とは、厚生年金保険の任意継続被保険者のことです。

この他に厚生年金の中高齢・第3種被保険者(船員・抗内員)の特例などがあります。

昭和61年4月に大きな年金制度改正があり、制度の変更により生年月日によって不平等が生じないように配慮しています。

カラ期間は、種類がたくさんあり、複雑です。が、安心してください。カラ期間なしで受給資格期間を満たすのであれば、知らなくても損することはありません。繰り返しになりますが、カラ期間は、年金の受給額には影響しません。

受給資格期間を満たさなくてもカラ期間というものがある、ということだけ理解していればよいかと思います。

そして、自分や配偶者や親等で関係しそうな場合は、確認しましょう。年金事務所に相談されるのも1つの方法です。