普段、自分が障害になるとは考えないと思いますが、障害の公的年金の概要を知っておくことは有用です。請求可能な上限年齢について考えてみます。

- 障害基礎年金の場合

- 障害厚生年金の場合

- 事後重症の場合

障害基礎年金の場合

障害基礎年金の支給を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

- 初診日要件

・被保険者であること

・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること - 障害認定日の要件

初診日から最長で1年6ヵ月を経過した日、途中で治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。)があればその日が障害認定日ですが、障害認定日において、1級及び2級の障害の状態にあること - 保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月以前の国民年金の被保険者期間における保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して、3分の2以上であること。

65歳以上の厚生年金被保険者であって、老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を有する者は、国民年金の第2号被保険者となりません。老齢基礎年金の受給要件は被保険者期間10年以上ですから、多くの人は、65歳以降に会社員を続けても、厚生年金の被保険者ではあるけど、国民年金の被保険者ではなくなります。

よって、原則として、初診日が65歳未満であることが、障害基礎年金の請求の要件となります。

障害厚生年金の場合

障害厚生年金の支給要件は以下のようなものです。

- 初診日要件

・被保険者であること - 障害認定日の要件

初診日から最長で1年6ヵ月を経過した日、途中で治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。)があればその日が障害認定日ですが、障害認定日において、1級及び2級及び3級の障害の状態にあること - 保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月以前の国民年金の被保険者期間における保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して、3分の2以上であること。

条文上は、年齢要件はありません。

しかし、厚生年金の被保険者は、原則70歳までです。

よって、原則として、70歳までに初診日があることが、障害厚生年金の請求の要件となります。

事後重症の場合

障害認定日において、障害等級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当した場合に、障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求することによって、障害年金の支給を受けることができます。

この規程は障害基礎年金、障害厚生年金ともにあります。

請求も65歳に達する日の前日までにする必要があります。

事後重症の条文がないと、救えない障害者の方もいらっしゃるので、この条文があります。

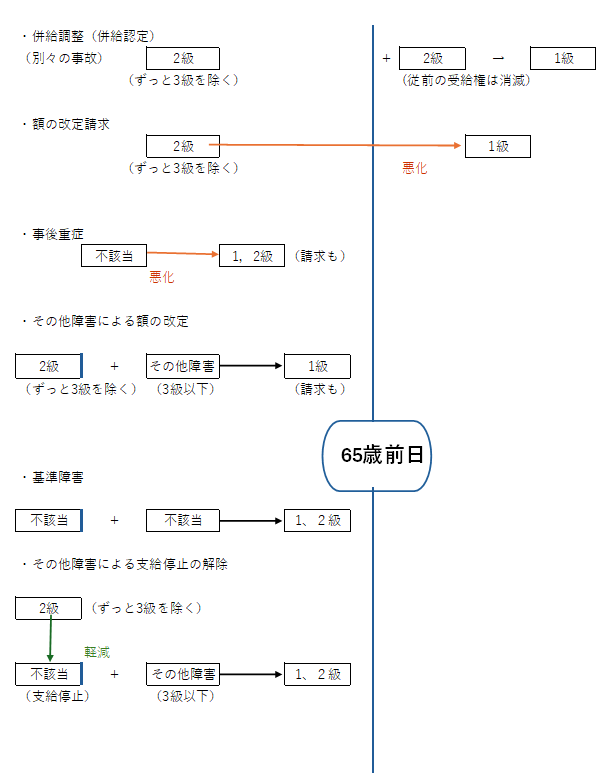

原則の初診日要件だけでは救えない障害の場合は、65歳の前日が要件となっています。下図のようなイメージです。

障害年金は、いい制度だと思います。

留意点

老齢年金は、65歳前に繰り上げて請求できます。

しかし繰上げ請求した場合、障害基礎年金の初診日の65歳未満の要件や、事後重症の請求日の要件である、65歳に達する日の前日までの要件は満たさなくなります。

老齢年金を繰上げ請求すると、障害年金においては、65歳に到達したものとして取り扱われます。

繰上げを考えている人は留意すべき点です。