Dropboxのファイル共有方法 についてです。

目次

- 取引先とのファイル共有

- Dropboxのファイル共有方法

- 自分の4台以上のデバイス間の共有

取引先とのファイル共有

Dropboxのファイル共有機能は、取引先とファイルを共有したいときにとっても便利です。

共有方法としては、資料をメールに添付する方法もあります。

しかし個人情報などのセンシティブな資料の場合、フォルダを作成してフォルダにパスワードをかける等の手間をかけることになります。

また、Gmailの場合、パスワードのかかったファイルを添付すると、危険と判断して警告を発することもあります。

共有フォルダをきちんと管理できれば、メールよりは手間が省けると思います。

以前勤務していた社労士事務所でも使っていました。

Dropboxの共有方法

管理者側の作業

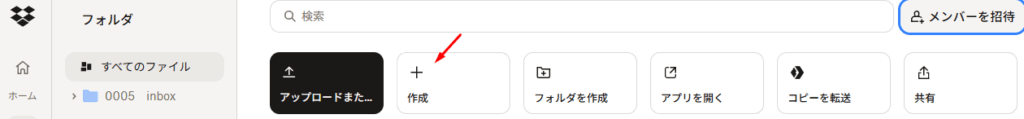

まずは、Dropboxのアカウントにログインします。

そこで、上図の矢印の「作成」をクリックします。

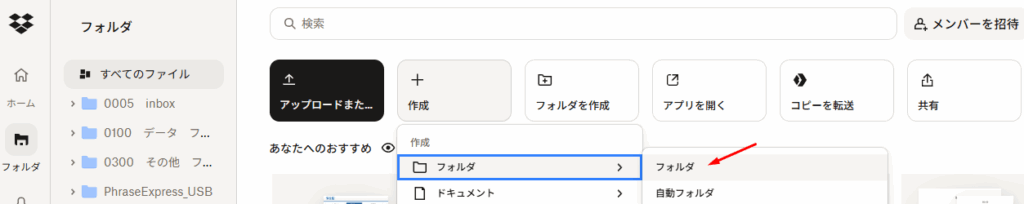

次に、「フォルダ」の「フォルダ」をクリックします。

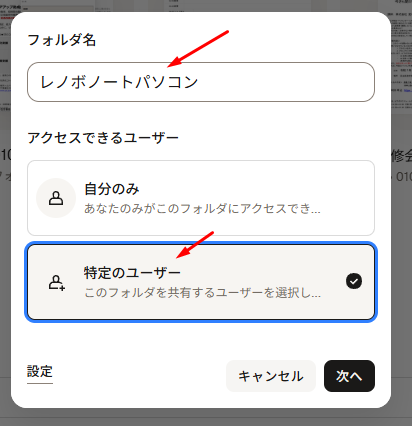

すると上図のようなウィンドウが現れますので、フォルダ名を入力して「特定のユーザー」を選択します。

そして、左下の「設定」から、「編集可能」又は「閲覧可能」のアクセス権限を選択して、「次へ」をクリックします。

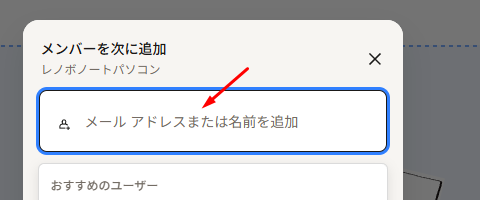

すると、すると上図のようなウィンドウが現れます。ここで追加したいメンバーのメールアドレスを入力します。

上図のような画面が現れたら、完了です。

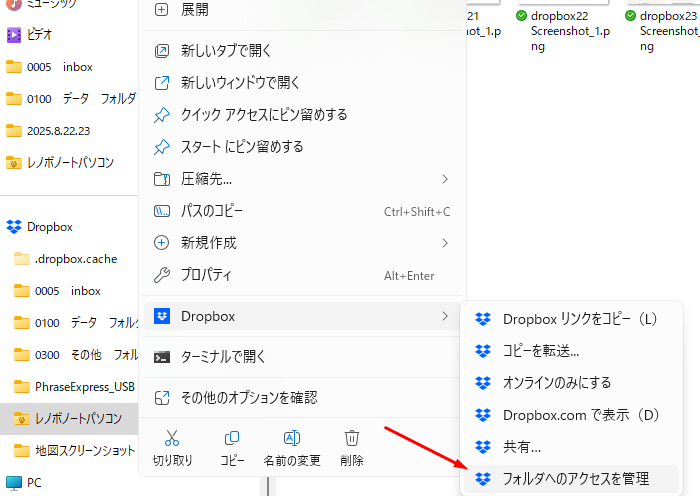

アクセス権限は、後からでも編集可能です。

上図のように新しく作ったフォルダを右クリックして、「共有」をクリックします。

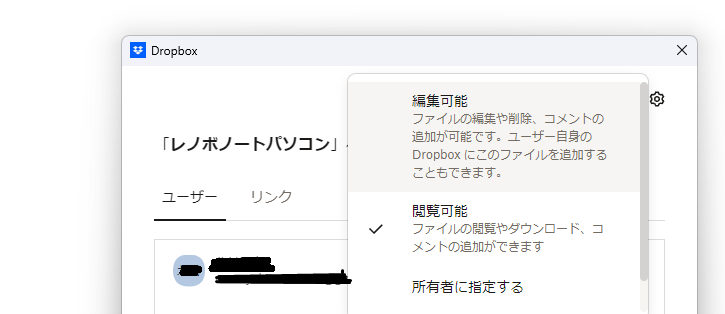

すると、上のようなウィンドウが表示されますので、どちらかを選択します。

「閲覧可能」とすると、こちら側でフォルダに入れたファイルを相手側が閲覧でき、コピーすることも出来ます。

しかし、そのファイルを相手側は、削除することができません。

また、そのフォルダに相手側から、ファイルを追加できません。

「編集可能」とすると、こちら側のファイルを相手側も削除可能です。

また、そのフォルダに相手側から、ファイル追加可能になります。

相手側の作業

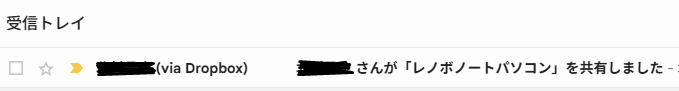

相手側に上のようなメールが届きますので、開きます。

「Dropboxに追加」をクリックします。上図の赤い矢印です。

登録方法を選択します。

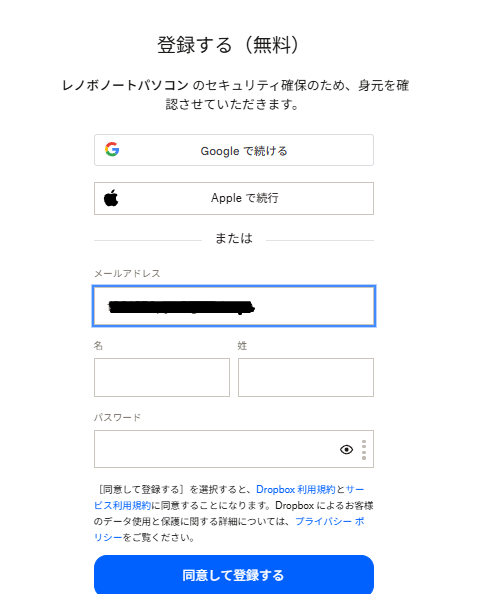

Dropboxをインストールしていないパソコンだと、上図のような画面となります。

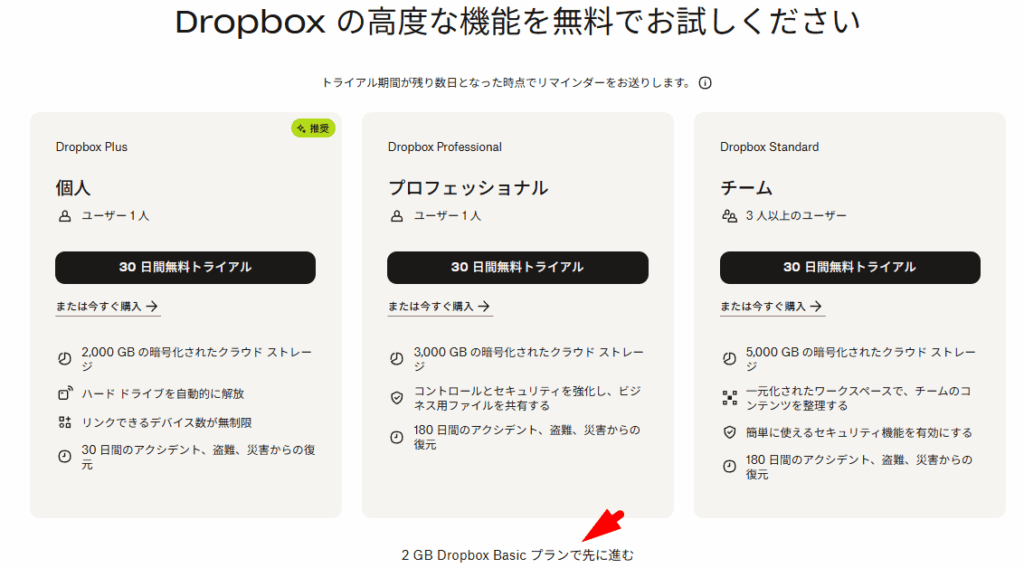

はじめてであれば、無料の2GBで十分でしょう。

どちらかを選択します。アプリをインストールしなくても、WEB上のアカウントのみでもファイル共有は可能です。

パソコン用のアプリをインストールするなら、上段の「インストール」ボタンをクリックします。すると下図となります。

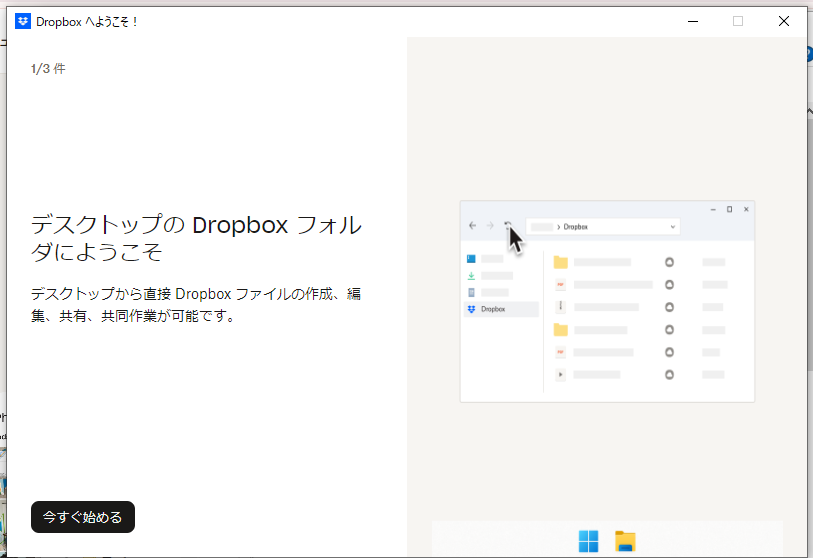

「次へ」をクリックすると、下図のような画面になります。「共有フォルダに参加すると、・・・」は、「ok」をクリックします。

すると、上図のようになります。

「今すぐ始める」をクリックすると完了です。

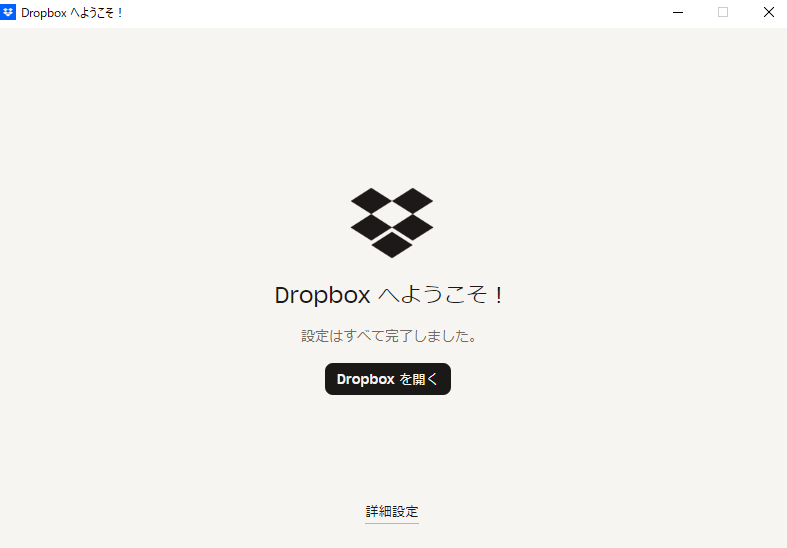

上図のような画面が現れます。

「Dropboxを開く」をクリックすると、下図のようになります。

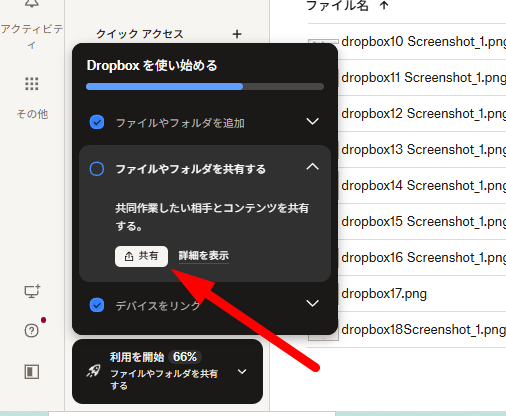

上図のような画面が現れますので、「共有」ボタンをクリックします。

「フォルダに参加」をクリックします。

「Dropboxに追加」をクリックします。

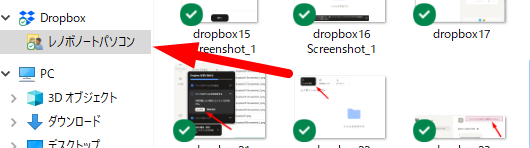

実際に共有フォルダが表示されるまでには、少し時間がかかります。

上図のように、無事に「レノボノートパソコン」という共有フォルダが出来ました。

自分の4台以上のデバイス間の共有

Dropboxの無料の範囲での使用は、デバイス3台までで容量は2GBまでです。

WEBページのスクリーンショットを共有したいときは、4台目のデバイスにDropboxの別アカウントを作成して、フォルダを共有するというやり方があります。

有料プランにすれば、デバイスを問わず可能になります。

しかし、たとえばwin10パソコンであと少ししか使わない予定のパソコンのために有料にするのもどうかな、というときにファイル共有で済ます方法があります。

自分は、現在Dropboxの無料プランを使用しています。

iPhone、デスクトップパソコン、ノートパソコンで1つのDropboxアカウントでデータ共有しています。win10パソコンはDropboxをインストールしていませんでした。

古いwin10パソコンをファイル共有設定に今回しました。このブログのネタのためでもあります。

4台以上のデバイスの共有でこの方法は使えそうです。

自分のDropboxの容量は、6GBです。

昔は招待すると容量プレゼントというキャンペーンがあり、それを利用して無料でも6GBです。

写真を大量にアップロードしなければ、6GBでもいまのところ不足はありません。

今回は、Dropboxのファイル共有の方法について書きました。とても便利で一度設定すれば、長くその機能を使えます。使用頻度が高ければ、より効率化にもなるでしょう。