今回は、就業規則の懲戒規定についてです。

- 懲戒処分は「書いてなければできない」

- 何を書くか?

- 修飾語は少なく

懲戒処分は「書いてなければできない」

どのような行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律で規定しなければならないという原則を罪刑法定主義といいます。

就業規則は、きちんと明示されていれている、内容に合理性がある等の条件はありますが、法的規範を持つとされています。

つまり、トラブルが起こって裁判になった際、法的な判断材料になるのです。

逆に言うと、就業規則に書いていない事項では、懲戒処分を行なえないということです。

何を書くか?

懲戒事由は、例示列挙ではなく、限定列挙です。やってほしくないことをすべて記載します。

社内不倫をしてほしくなければ、たとえば、次のように記載します。

第○○条 (懲戒事由)

1 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、第○○条のいずれかの懲戒処分とする。

(○○)私生活上の不法行為により会社の運営に損害を与えたとき

不倫は民法上の不法行為にあたるので、「不倫」という言葉を使わないようにするなら、このような規程が考えられます。

会社は、社内の秩序を維持する義務があり、従業員も会社の秩序を守る義務があります。

実際に該当の行為が認められた場合でも、通常の注意、指導をすることが、まずは大事です。それでも改善されず、処分を行わないと会社の秩序が維持できない、となってはじめて懲戒処分に移行することになります。

修飾語は少なく

修飾語の使用は最小限にすることがポイントの1つです。

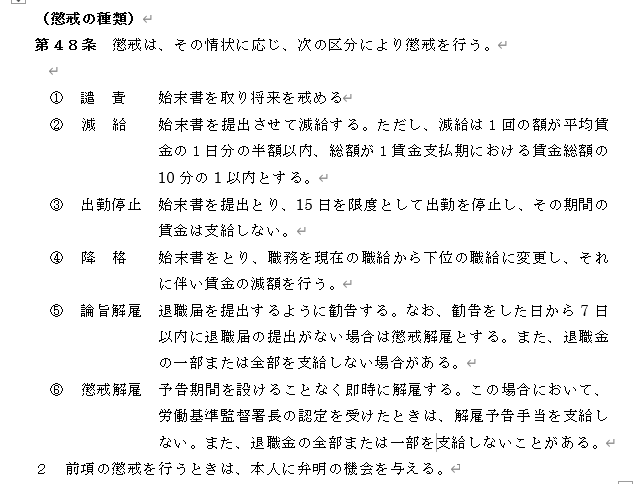

例えば、次の第48条、第49条のように規定したとします。

第49条 (懲戒解雇)

1 従業員が次のいずれかに該当するときは懲戒解雇とする。

(○○)重大なる過失により、事業所に多大の損失を与え、かつ上司への報告等の後処理も著しく不適切なとき

上の第49条のような規程だと、いざ適用させようとすると、「重大な」、「多大な」、「著しく」とはどの程度のレベルを指すのかについて、争いになることもあります。

それであるなら、懲戒事由の分け方のパターンを変えて、次のようにすることも可能です。

第〇〇条(懲戒事由)

1 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、第42条のいずれかの懲戒処分とする。また、譴責、減給、出勤停止、降格のいずれかの懲戒処分を受けたにもかかわらず、繰り返し(原則3回以上)会社から注意を受け、または懲戒処分を受けたときで、改悛の情が見られない場合には、論旨解雇または懲戒解雇とする。ただし、初めて懲戒処分を受ける場合であってもその行為が悪質または重大と会社が判断した場合には、論旨解雇もしくは懲戒解雇とする。

(○○)過失により、事業所に損失を与え、かつ上司への報告等の後処理も不適切なとき

これであるなら、軽めの懲戒から適用させることもでき、より運用しやすいででしょう。繰り返しを原則3回以上と明確にしていることが、工夫の1つです。

今回は懲戒規程について書きました。現場で運用しやすい規程を作成しましょう。