年金制度改正法が2025年6月に成立しました。

その中の、子の加算額の見直しについて書きます。

目次

- 年金制度改正の全体像と施行日

- 子の加算の新設

- 支給額と支給要件

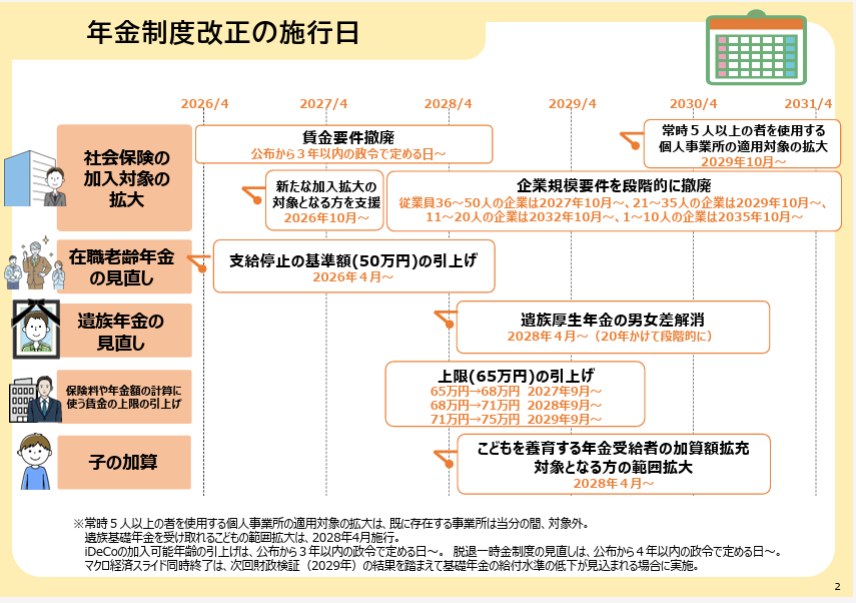

年金制度改正の全体像と施行日

年金制度改正の施行日については、上図のようになっています。

また、上記以外に私的年金制度の見直しも行われます。

会社員に対する社会保険の適用を拡大し、女性であっても高齢者であっても、できるだけ多くの人に長い期間加入してもらおうという意図が読み取れます。

現に、日本は人口減少社会ですが、厚生年金の第2号被保険者数については逆に増加しています。

この傾向はしばらく続きそうです。

皆さん、働きたいですかね?また何歳まで働きたいですかね?お金の問題がなければ働きたくないという人もいますし、65歳で仕事は辞めると決めている人もいます。

私は何歳まで働くとは決めていませんが、当分の間(少なくとも10年程度)は働くつもりです。

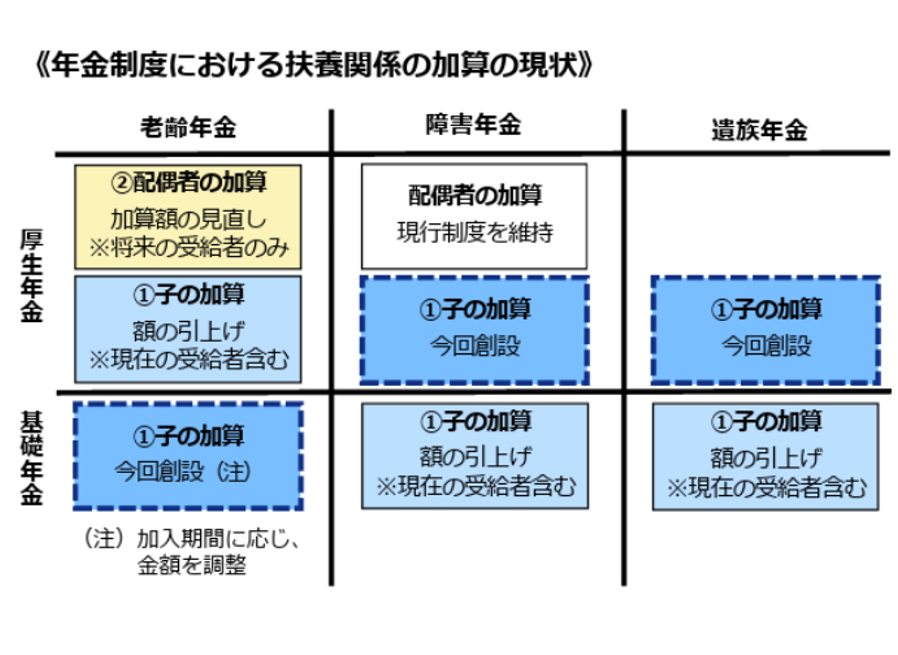

子の加算の新設

障害厚生年金と遺族厚生年金に子の加算が新設されます。

また、老齢基礎年金に子の加算が新設されます。

子の加算等が基礎年金、厚生年金のいずれにも加算される場合は、厚生年金を優先する併給調整が行われます。

老齢基礎年金に子の加算が新設されるのは意味があると思います。

自営業者等で厚生年金の受給権がない方にも子の加算が行われるからです。

しかし、基礎年金の子の加算があるのに厚生年金で子の加算を新たに創設する意味があるのかな、と感じました。

通常は厚生年金に加入していれば基礎年金にも加入していることになるからです。

もちろんデメリットは何もありません。

逆に配偶者加給年金額(特別加算額)については減額されています。

支給額と支給要件

現行制度は第1子、第2子については234,800円(224,700円×改定率)、第3子以降は78,300円(74,900円×改定率)でした。

これが、一律281,700円に増額となります。

いずれも2024年度価格の年額です。

ただし、老齢基礎年金の子の加算については、加入期間に、以下のような金額調整が行われます。

(保険料納付済み期間+保険料免除期間)の月数が25年(300月)未満の場合

加算額 = 子の加算額(満額)×(保険料納付済み期間+保険料免除期間の月数)÷ 300月

そして、老齢厚生年金の子の加給年金の支給要件が改正されます。

これまでは厚生年金の加入期間が240月(20年)以上必要でしたが、これが10年に短縮されます。

| 年金の種類 | 子の加給年金の要件 |

|---|---|

| 老齢厚生年金 | ・65歳到達時(受給権発生時)に生計維持 ・厚生年金の加入期間10年以上 |

| 障害厚生年金 | ・障害等級1級、2級に該当 ・受給権発生時又はその後生計維持 |

| 遺族厚生年金 | ・死亡当時に生計維持 |

なお、子の年齢の定義は、現行通り変更ありません。

すなわち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する障害状態にある子です。

2025年の年金制度改正で、子の加算は拡充し、配偶者の年金加算は縮小されることになります。

そして、今回の改正で支給額や支給要件について、ちょっぴりですが分かりやすくなりました。

==================================