令和7年度の厚生年金保険の年金額改定について です。

- 令和7年度の老齢厚生年金の額

- 国民年金法27条に規定する改定率を乗じる年金額

- 加給年金額と配偶者特別加算額

令和7年度の老齢厚生年金の額

令和7年度の厚生年金保険法の年金額に係る再評価率の改定基準は、国民年金法の改定率と同様に、新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)ともに1.9%となりました。

老齢厚生年金の額

=平均標準報酬月額×1,000分の7.125 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数

+平均標準報酬額×1,000分の5.481 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数

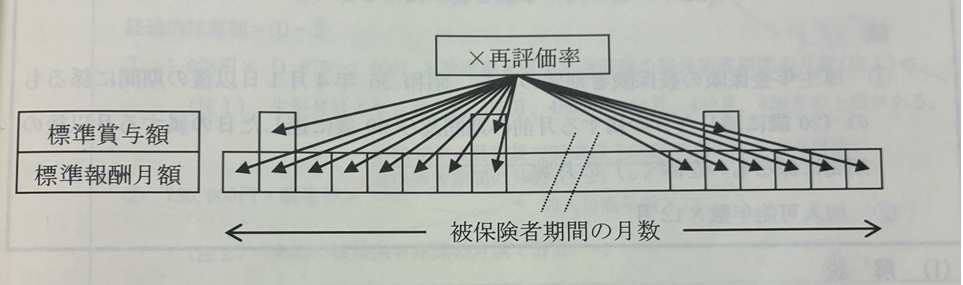

上記の計算式により、老齢厚生年金の額を計算します。平均標準報酬額は以下の式により、計算します。

平均標準報酬額

=(個々の標準報酬月額・標準賞与額 × 個々の再評価率)の合計額

÷ 被保険者期間の月数

上図が平均標準報酬額のイメージです。

時代とともに物価や賃金は、変化します。たとえば、昭和の時代の大卒の初任給と令和7年の初任給では、何倍も金額が異なります。単純に報酬の平均で将来の年金を計算してしまうと、目減りしてしまうわけです。

そこで、物価や賃金の上昇に応じて平均額を調整します。その調整のための率が再評価率というわけです。再評価率は、昭和32年10月以降から期間ごとに異なり、また同じ期間であっても生まれた年度ごとに異なります。日本年金機構のホームページで公開されています。

国民年金法27条に規定する改定率を乗じる年金額

改定基準が1.9%とされたことにより、令和7年度の新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)の改定率は、それぞれ下の表のようになりました。令和5年度の名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回ったため、それ以降、新規裁定者と既裁定者で改定率が異なっています。

| 新規裁定者(68歳到達年度前) | 1.045(令和6年度の改定率)×1.019 =1.065 |

| 既裁定者(68歳到達年度以後) | 1.042(令和6年度の改定率)×1.019 =1.062 |

よって、国民年金法27条に規定する改定率を乗じる年金額は、以下の通りとなります。

| 項目 | 年金額 |

|---|---|

| 老齢厚生年金の加給年金額 配偶者・第1子・第2子 第3子以降 | 239,300円(224,700円×1.065) 79,800円(74,900円×1.065) |

| 老齢厚生年金の配偶者特別加算額 昭和9.4.2~15.4.1生まれ 昭和15.4.2~16.4.1生まれ 昭和16.4.2~17.4.1生まれ 昭和17.4.2~18.4.1生まれ 昭和18.4.2~生まれ | 35,400円(33,200円×1.065) 70,600円(66,300円×1.065) 106,000円(99,500円×1.065) 141,200円(132,600円×1.065) 176,600円(165,800円×1.065) |

| 特別支給の老齢厚生年金の定額単価 | 新規裁定者:1,734円(1,628円×1.065) 既裁定者 :1,729円(1,628円×1.062) |

| 障害厚生年金の配偶者加給年金額 | 239,300円(224,700円×1.065) |

| 障害厚生年金の最低保証額 | 新規裁定者 :623,800円(831,700円×4分の3) 既裁定者 :622,000円(829,300円×4分の3) |

| 障害手当金の最低保証額 | 新規裁定者 :1,247,600円(623,800円×2) 既裁定者 :1,244,000円(622,000円×2) |

| 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額 | 623,800円(831,700円×4分の3) |

加給年金額と配偶者特別加算額

加給年金額は、老齢厚生年金の家族手当のようなイメージです。その要件は、

- その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が、240以上である。

- 受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者または子(18歳年度末までにあるか、または20歳未満で障害等級1、2級に該当する程度の障害状態にある子に限る。)がある。

というものです。

さらに老齢厚生年金の受給権者の生年月日によって、加給年金額に特別加算が行われます。 昭和18.4.2以降生まれの受給権者が受給権取得当時に65歳未満の配偶者を有しており、要件を満たせば、令和7年度の場合415,900円が老齢厚生年金の額に加算されます。