目次

- 遺族の範囲

- 死亡者の要件

- 遺族年金の額

遺族年金のお話です。

遺族厚生年金の「30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付(☆)」の部分や、親と同居する遺族基礎年金の支給停止規程などについては、見直しが予定されています。ここでは、現状の制度について書きます。

遺族の範囲

遺族年金とは、被保険者又は受給権者の死亡に基づく給付です。

死亡した方は、国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者であった方である必要があります。

残された遺族に対する給付には

国民年金: 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

厚生年金: 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算を含む)

という種類があります。

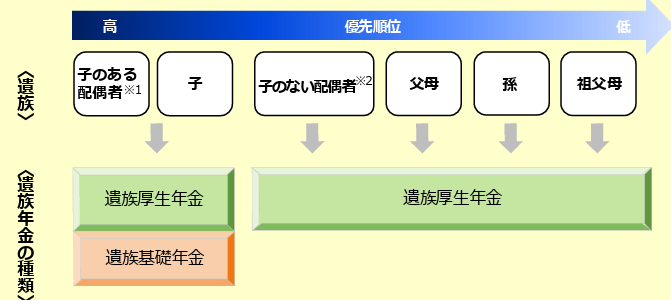

遺族年金を受けることができる遺族は、死亡当時、死亡した者によって生計を維持されていた

以下の者(遺族)が対象で、最も優先順位が高い者が受けることができます。

※1 子のある配偶者が遺族年金を受け取っている間や、子ども自身と生計を同じくする父、または母がいる間はこの遺族基礎年金は支給されません。

※2 30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。一定の条件を満たす妻には中高齢の寡婦加算があります。(☆ 改正予定あり)

※婚姻をしている子は、遺族とはなりません。

遺族基礎年金の遺族の範囲

1.子のある配偶者(18歳年度末までの子、ただし、1級、2級の障害状態の場合は20歳未満までの子)

2.子(18歳年度末までの子、ただし、1級、2級の障害状態の場合は20歳未満までの子)

遺族厚生年金の遺族の範囲と要件

続柄

遺族の要件

妻

生計維持のみ(年齢要件なし)ただし30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付(☆ 改正予定あり)

夫

生計維持 + 年齢要件(55歳以上)

※遺族厚生年金の支給は60歳から(遺族基礎年金を受給できる夫は60歳未満でも支給される)(☆ 改正予定あり)

子

18歳年度末までの間にあること(1級2級の障害状態にあるときは20歳前であること) + 未婚

父母

夫と同じ

孫

子と同じ

祖父母

夫と同じ

※兄弟姉妹は遺族年金を受給できません。

※生計維持とは、生計同一要件(住民票上の住所が同じ等)に加えて

年収が850万円未満であることを要件としています。

死亡者の要件

- 遺族基礎年金の死亡者の要件

以下のいずれかに該当すれば要件を満たします。

- 国民年金の被保険者が死亡したとき(国民年金第3号被保険者を含む)

- 国民年金の被保険者であった者(日本国内に住所を有している者)であって、かつ60歳以上65歳未満の者が死亡したとき

- 老齢基礎年金の受給権者又は受給資格期間を満たす者が死亡したとき(25年以上の受給資格期間が必要)

- 遺族厚生年金の死亡者の要件

短期要件

- 厚生年金の被保険者が死亡したとき

- 厚生年金の被保険者であった者が、被保険者であった期間に初診日がある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき

- 1級、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

長期要件

4.老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たす者が死亡したとき(受給資格期間25年以上)

※1,2,3を短期要件、4を長期要件と言います。

※上記のうち、3、4に該当する者が死亡したときは、保険料納付要件は問われません。

- 死亡者の保険料納付要件

保険料納付要件は、死亡日前の保険料の納付状況によって判断します。この規定は、死亡日前の保険料について滞納期間が多い者を除外するために設けられました。

1.原則の保険料納付要件

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。

2.保険料納付要件の特例(令和8年3月31日まで)

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料滞納期間がないこと。ただし、この特例は死亡日に65歳以上の場合には適用されません。

遺族年金の額

遺族基礎年金(令和6年度の額)

ア 基本額 : 816,000円/年額

イ 子の加算額 : 第1子,第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円

<遺族として妻と2人の子がいる場合>

妻の額:816,000円 第1子の額:234,800円 第2子の額:234,800円

合計額の1,285,600円を妻が受給する。

<遺族として3人の子がいる場合>

第1子の額:816,000円 第2子の額:234,800円 第3子の額:78,300円

合計額の1,129,100円を3分の1に分けて、各々の子が受給する。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。なお、短期要件によるときは、年金額の計算において300月に満たないときは「300月」とします。長期要件によるときは、実際の被保険者期間で年金額を計算します。