今回は、労災保険の給付の中の休業(補償)等給付についてです。

目次

- 労災保険給付の種類

- 休業(補償)等給付

- 休業初日の考え方と一部休業の場合の保険給付

労災保険給付の種類

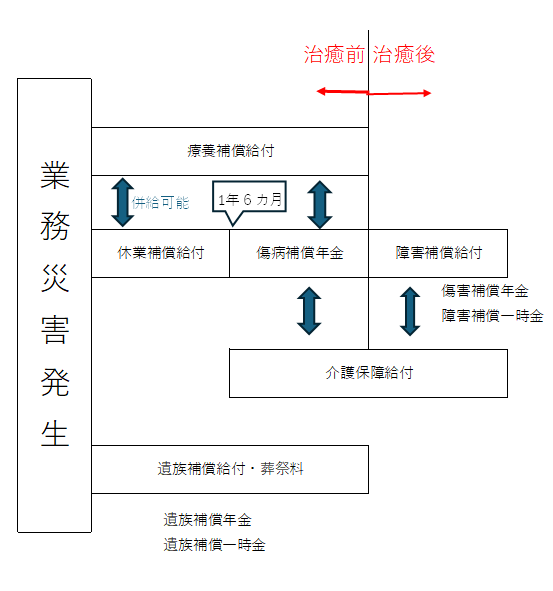

上の図が労災保険給付の概要のイメージ図となります。

健康保険と異なり、原則として本人の窓口負担は無しで給付を受けられます。

また、治療中に会社を退職したとしても、給付がなくなったり、減額されたりすることはありません。

業務災害による負傷、疾病が発生すると、療養(補償)給付という現物支給を治癒するまで受けることができます。

ここで言う治癒とは、一般に使う「治った」という意味とは少し異なり、症状が固定してこれ以上治療を続けても回復の見込みがない状態になったという意味です。

療養のため働くことができず、休業して賃金を受けられない場合には、休業(補償)給付を受けることができます。

休業4日目から、給付基礎日額の60%と特別支給金20%が支給されます。

療養してから1年6ヶ月経っても治らない時で、かつ、傷病等級1級から3級に該当する時は、傷病保障年金に切り替わります。

さらに、症状が固定しても一定の障害が残った場合には、障害保障給付が支給されます。

障害等級1級から7級の場合は年金で、8級から14級の場合は一時金での支給です。

さらに、常時または随時介護を受けている時には、介護保障給付という給付もあります。

死亡してしまった時に受けられる給付が、遺族保障給付、葬祭料です。

休業(補償)等給付

療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に、休業4日目以降について支給され、同一傷病について休業の必要性が認められる限り給付が行われます。

休業初日から3日目までは待機期間と言って、労災保険からの給付は行われませんので、業務災害の場合には事業主による災害補償を行わなければなりません。

支給要件である「療養のため」とは、労災の療養給付の対象となる療養を受けることを指しますので、病院に行かずに家で市販薬にて療養休業しても該当しません。

また、災害発生日において所定労働時間の一部について労働できなかった場合は、当日が休業の初日となります。

支給要件を満たしていれば、所定休日も含めて休業した日となり、当該労働者の就労予定日に関係なく、暦日数で休業(補償)等給付が支給されます。

初回分請求において「平均賃金算定内訳」を記入します。

請求する日数についての規定はありませんが、1ヶ月程度をまとめて請求するのが通常です。

休業(補償)等給付を受ける労働者が同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金も同時に給付を受けるということもあり得ますが、この場合、休業(補償)等給付額に一定の調整率を乗じた額が支給されます。

障害厚生年金、障害基礎年金は調整されずに全額支給されることになります。

休業初日の考え方と一部休業の場合の保険給付

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合には、その日は休業する日になります。

16時30分負傷、直ちに病院へ受診、そのまま翌日から休業(当日が初日)

16時30分負傷、就業時間まで業務、帰宅途中受診、翌日から休業(翌日が初日)

所定労働時間のうち一部についてのみ労働する日、もしくは賃金が支払われている日を「部分算定日」といい、部分算定日における支給額については、給付基礎日額から当該部分算定日に対して実際に支払われた賃金を控除して得た額が支給されます。

一部休業(一部就労) 午前中受診(欠勤)、午後就労

給付基礎日額 9,000円、欠勤控除 4,000円、給与としての支給 5,000円。

給付額 保険給付:(9,000円 – 5,000円) × 60% = 2,400円

特別支給金:(9,000円 – 5,000円) × 20% = 800円。

今回は、 労災保険給付の種類と休業(補償)等給付の内容 について書きました。

休業(補償)等給付は、会社を辞めても、消滅したり減額されたりしません。

人間は生身ですから、病気やケガがいつ直るのか医者でも正確にわからないこともあります。

これは、いつ怪我や病気が治るのか、会社に在籍し続けられるのか、心配な労働者にとってとても心強いです。

労災保険は、業務災害により被災した労働者にとって、非常に安心できるいい制度だと思います。

==================================