有期雇用契約の活用を考えることもあると思います。その契約書の書き方について考えてみます。

- 無期雇用と有期雇用の基本的な違い

- 有期雇用契約書の作成例

- 雇止めの留意点

無期雇用と有期雇用の基本的な違い

無期雇用契約

一般的で一番多い雇用形態かと思います。その名の通り、期間の定めのない契約です。

解雇するには、30日前の通知等、労働基準法や労働契約法等で厳しい規制があります。一方で労働者側からの契約解除は、民法により原則14日以上必要とされています。

有期雇用契約

これに対し、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたこともあり、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。

有期雇用契約は、使用者と労働者を両方ともに拘束します。よって、有期雇用契約の契約期間は、原則最長3年とされています。

雇用契約書の作成例

雇用契約書の書式は、法改正等により変わります。以下は、2025年7月時点のものです。

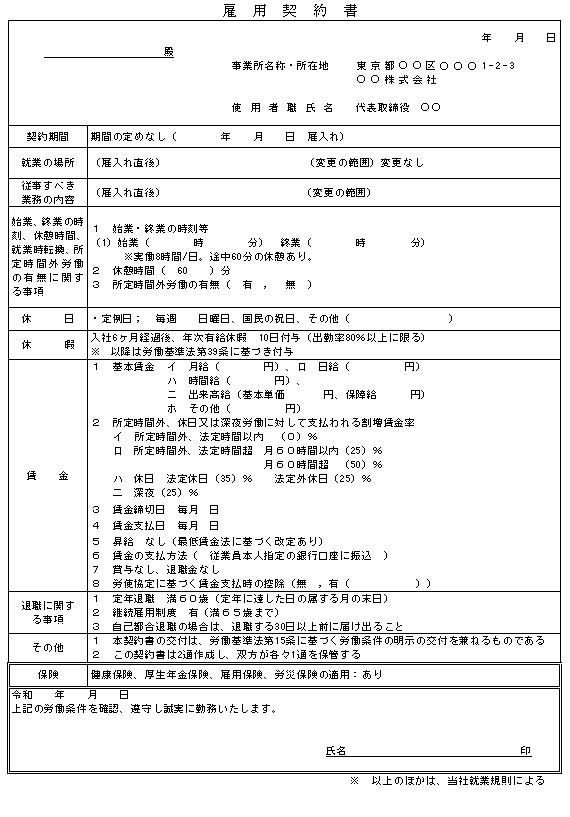

無期雇用契約

無期雇用契約書はたとえば、以下のようなものが考えられます。

令和6年4月に労働条件の明示事項の改正があり、就業の場所、従事すべき業務の内容については、雇入れ直後に加えて、変更の範囲も明示が必要になっています。

有期雇用契約

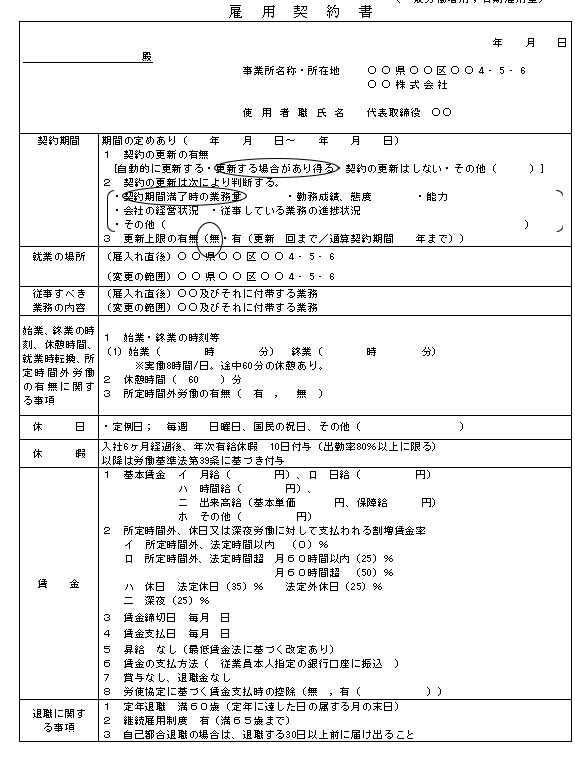

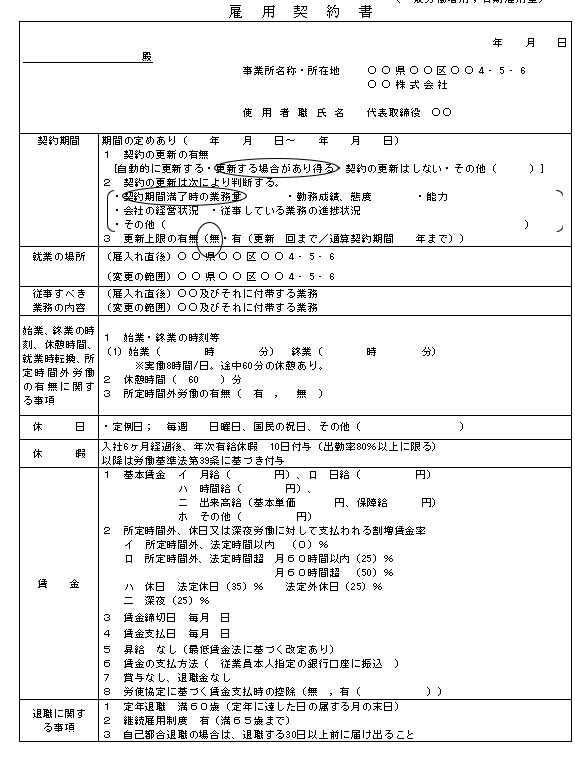

有期雇用契約で契約更新しない場合は、トラブルとなることは少ないと思います。しかし、更新する場合があり得る、とする場合が多いと思います。

更新有の場合の雇用契約書の一例としては、以下となります。

記載事項が増えて、A4、1ページに収まらなくなってきました。

契約更新の基準、更新上限の有無や相談窓口に関する記載が必要になります。

そして、2以上の労働契約の通算契約期間が5年を超えると、無期転換申込権が発生します。この場合、さらに

無期転換申込機会

無期転換後の労働条件

の明示が必要になります。たとえば、以下のようになります。

雇止めの留意点

雇止めをする場合、労働契約法19条による厳しい規制が存在します。

(有期労働契約の更新等)

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。e-gov 労働契約法19条より https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

上の条文の1を実質無期タイプと、2を期待保護タイプと呼ばれることもあります。

1と2がともに不該当である。

かつ、

更新の申し込みの拒絶が、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」に不該当である。

という2つのハードルをクリアしないと、適法に雇止めができなくなります。

しかし実際にトラブルが発生した場合、雇止めの有効性の判断は非常に難しく、見通しが立てづらいです。

単に会社側からの労働契約の終了をやりやすくしたい、という目的だけで有期雇用を導入することはお勧めではありません。

参考記事 円満な労働契約の終了に向けて