事業主の皆様、年5日以上の有給を取得させていますか?

今回は、年次有給休暇の取得義務について書きます。

目次

- 有休休暇の取得義務

- パート社員にも比例付与する必要あり

- 就業規則の規定例

有休休暇の取得義務

法改正により、2019年4月から年5日以上の年次有給休暇を取得させることが事業主の義務となっています。

そのため、事業主が労働者の希望を聞いた上で、いつ年次有給休暇を取得させるかをあらかじめ決めておくこと(時季指定)が大切です。

労働基準法において、労働者は雇入れの日から6ヶ月間継続(※1)して雇われており、かつ全労働日の8割以上(※2)出勤している場合に、原則として10日の年次有給休暇が付与されます。

また会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。

年5日以上の有給取得義務の対象となるのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象で、管理監督者や有期雇用労働者、一部のパートタイム労働者も含まれます。

ただし、すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、またすることもできません。

年5日の確実な取得の方法としては、主に次の3つの方法が考えられます。

1番目 基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する方法

計画表を作成し、労働者ごとの休暇取得予定を明示すれば、職場内において取得時季の調整がしやすくなります。

2番目 使用者から時季指定を行う方法

基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で、年次有給休暇の請求取得日数が5日未満となっている労働者に対し、使用者から時季指定するというものです。

過去の実績を見て取得が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう、基準日に使用者から時季指定することも考えられます。

3番目 年次有給休暇の計画的付与制度(計画年休)の活用

人数の多い会社では、誰がいつまでに年次有給休暇を5日取得しなければいけないのか、細かな管理が大変です。

そこで計画年休を導入する方法もあります。

計画年休で取得した年次有給休暇も、取得義務化の5日としてカウントされます。

使用者側としては、労務管理がしやすく、計画的な業務運営ができるというメリットがあります。

また、労働者にとってもためらいを感じることなく休暇を取得できます。

計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

(※1)継続勤務とは、事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即し実質的に判断されます。例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。

(※2)8割以上の出勤率については、年次有給休暇の取得日、業務上のケガや病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間、産前産後休業期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。

パート社員にも比例付与する必要あり

パート社員にも年次有給休暇を与えていますか?

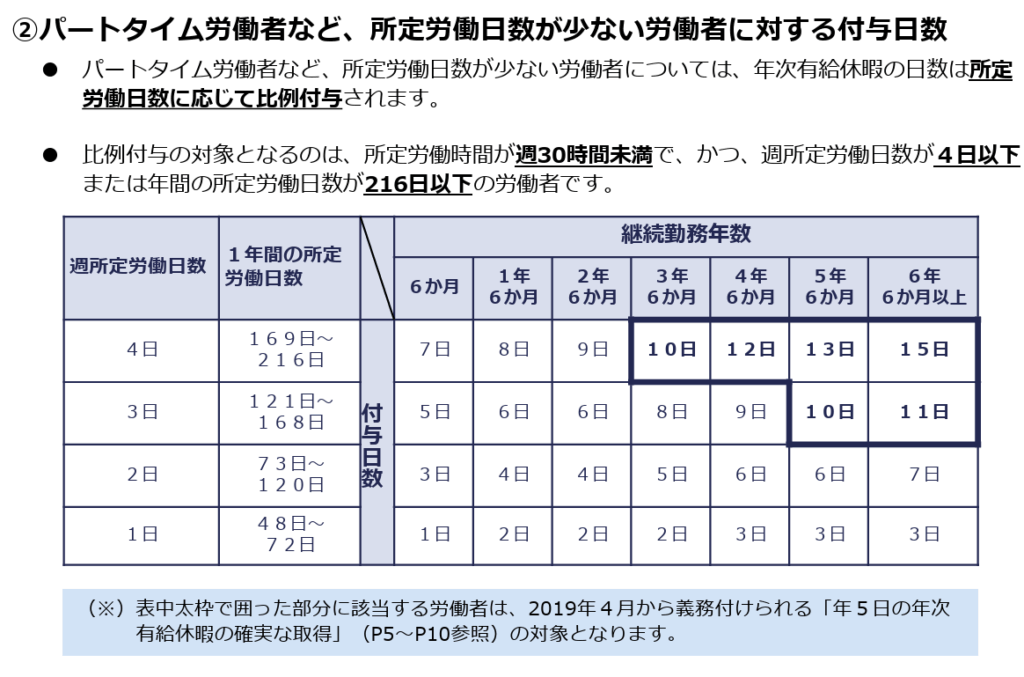

パート社員など、所定労働日数が少ない社員であっても、年次有給休暇は所定労働日数に応じて比例付与されます。

比例付与の対象となるのは、所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

そして、10日以上有給付与される者(上の表の太枠で囲った部分)については、「年5日の年次有給休暇の取得義務」の対象となります。

就業規則の規定例

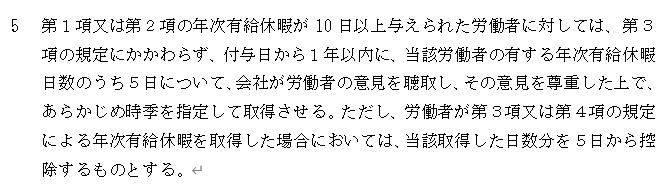

就業規則の規定例としては、以下のようなものがあります。

自社の就業規則を確認し、年次有給休暇の時季指定について記載がないのであれば、記載しましょう。

自社で就業規則の作成、変更をすることは、もちろん可能です。

就業規則は改定も多いことから、Wordのアウトライン機能を使って作成するのがお勧めです。

なお、就業規則を作成・変更した場合、労働基準監督署への届け出も必要になります。

届出の際には、労働者代表の意見書の添付も忘れないようにしましょう。

以前勤めていた会社では、月1回の会議で有給の取得状況の表を作成し、5日取得できていない者を分かるようにしていました。

年5日取得させなかった場合に30万円以下の罰金という罰則があり、当時この罰則にビクビクしていたことが思い出されます。

(出典 厚生労働省) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

==================================